NEWS CENTER

NEWS CENTER

△讲座现场

我今天主要分享一些基于中国传统木造的体会,“造之物惜”这个词其实应该从右往左说,造物这件事,无论是建筑师、空间设计师还是家具设计师,都是去造物,可能是造一个实体的物,也可能是造一个虚体的物,或者是造一个包裹的空间体,无论是造什么其实都是在造物。

2007年至2015年我在北京市建筑设计研究院工作了快10年,2015年我开始进入乡村,这些年的实践体会并非来自课本或者一些西方建筑学体系教育,反而都是来自我在乡村环境的工作体会。我们现在所处的时代,不是一个乡土时代,但是我们国家或者说我们民族实际上有非常悠久的乡土历史、农耕文化历史。在这样一个农耕文化历史当中,也有非常富足的时候,一个国家富足了很长一段时间才能产生文化。

关于“惜物文化”,不论是在中国乡土贫穷的地方还是富足的地方,他们都秉持这样一个造物的理念。当下我们所处的时代,物质已经非常丰盈,空间并不匮乏。在这样一个时代,我们是否还可以用一种惜物的造物方式去造东西,这个是我特别希望去实践和探索的。

所以我的乡村工作室希望用一种可持续的、更珍惜资源的方式去建造。像宋朝的营造法式,是希望官式建筑都有营造的标准,并不是说随意地用一些材料和方式就可以去建造,它是一个体系,这个体系是无论在建造宫廷建筑,还是寺庙,还是这些园囿,都有一个基本的营造方式,这个方式规定了材料基本的大小、长度,标准化的施工方式也规范了工匠的手艺。

如果我们从空间上思考北京的状态,可以说北京最核心的地方,其实都是统一用大木做抬梁的方式建造,都是因材施建,不论是故宫的太和殿还是老百姓的民居,建造体系不会因为功能的改变而变化,也许会在不同的地方进行一定的修饰,但整个建造理念就一直是一个木框架的建造体系。它并没有因为是太和殿而特别加大跨度和进深,因为在古代没有技术能把木料延续得足够长,只能依靠木料的自然生长,所以从这就能看出它是基于建造工艺和材料的空间营造,而不是基于功能的建造方式,这就是一种“惜物”的理念。它无论是从时间上还是从空间上都有一种惜物的状态。太和殿、故宫,现在它是公共博物院,在抗战时期它还是指挥部。姜文的工作室还开在太庙里面,充分表示它可以满足空间的多变性。基于这样一个木框架体系,可以做不同风格的墙体,也可以在不同地方设置分隔,并且墙体是可以进行拆除和加建的,它本身也会让这个结构体变得更加稳定。

兴建于17世纪江户时代的日本桂离宫,被发现与20世纪发端的现代主义建筑核心要素相似,很具有现代性。日本很多建筑其实都来自于中国隋唐,或者说某种意义上东方的传统木框架结构本身就具有极强的现代性。密斯在伊利诺伊理工学院任职院长时,做了一个克朗楼,他认为他最重要的作品就是克朗楼,它的建造基于一个特别匀质的秩序和一个清晰的建造。这个经典的现代主义核心的提出,本质上跟中国传统建造的思维很相近,就是并不去为一个特殊的功能进行建造,而是在所处的当下,利用材料最合适的尺度建造一个匀质的空间。去营造一个可以满足多种使用需求的功能空间,而非去为某一种特定的功能进行建造。随着时代变化人们的生活需求瞬息万变,我们的建筑要存在几十年甚至上百年,所以我觉得这个理念在当下特别适合去探究。

接下来我要分享的一些小主题全部来自于“惜物”的这种理念。朋友白毛在黔东南地区组织了一次百年禾仓的迁移,它有独立的基础,在上面设置一个加高的圆盘,防老鼠爬虫同时防雨水侵蚀。

所有的禾仓是可以被搬迁的,在建造之初,先做基础再做框架,盖好屋面后重新做内部填充。这个建筑是可以被分解的,可以从屋顶慢慢往地基分解成不同的构件。随着时间的发展,因为修路使得禾仓需要搬迁,就进行了搬移,拆散搬挪后重新组框架,所有的木料都会有编号,它决定了木料将在同样的位置被重新安放,并稍微修缮。20世纪60年代日本提出的“新陈代谢”其中就包含有这样的观点,东方建筑的部件是可以被更替和重新建造的,建造就像一个生命一样,它不像西方的房子要想更新改替非常麻烦。

并非刻意去设计一个建筑,而是设计一个规则,被参照、遵从,这就是乡土聚落。当我们看乡土聚落的时候,你并不会因为其中某个房子而觉得好,而是它建在这个地方满足当地的气候,用符合当地的工匠技术建造而成,在房子被长期使用后,大家都觉得这个房子好,邻里就相互参照,从而形成聚落,这个聚落本身具有大美的状态,这是乡土建造的智慧。这些都是我们实践的一些源头,以下分享的案例便是基于这样的理念。

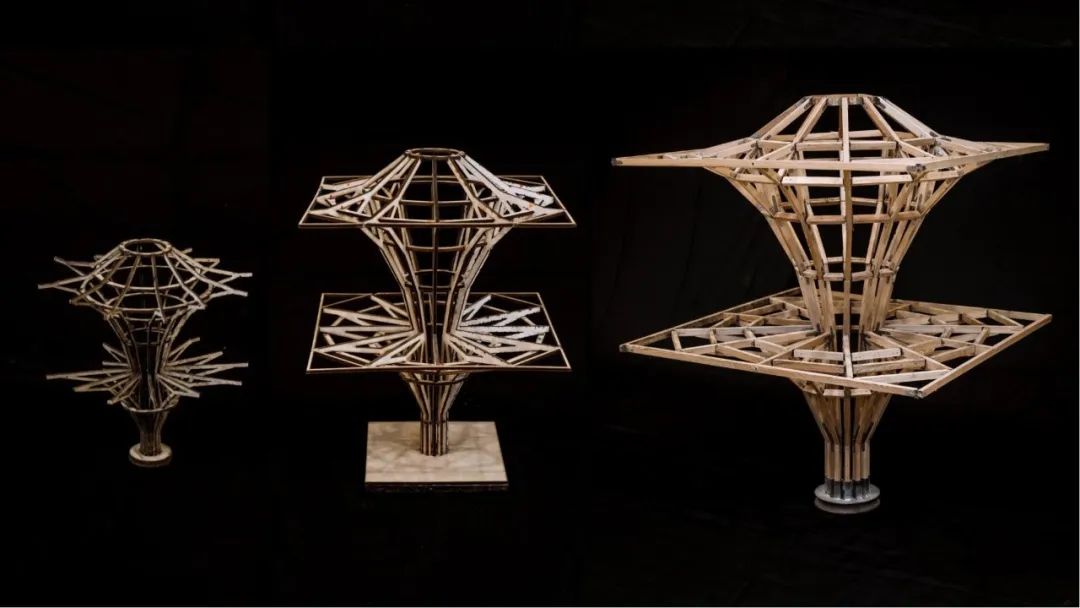

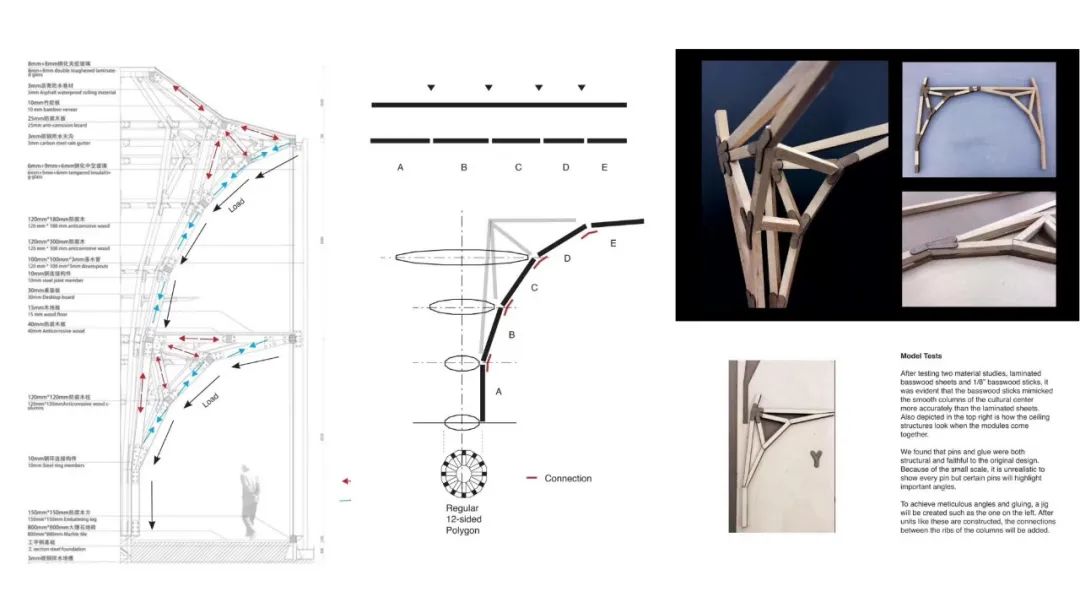

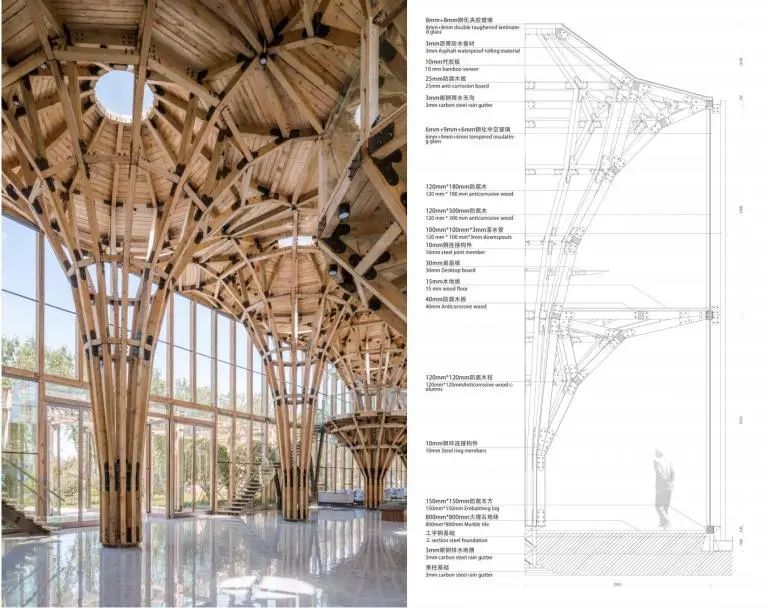

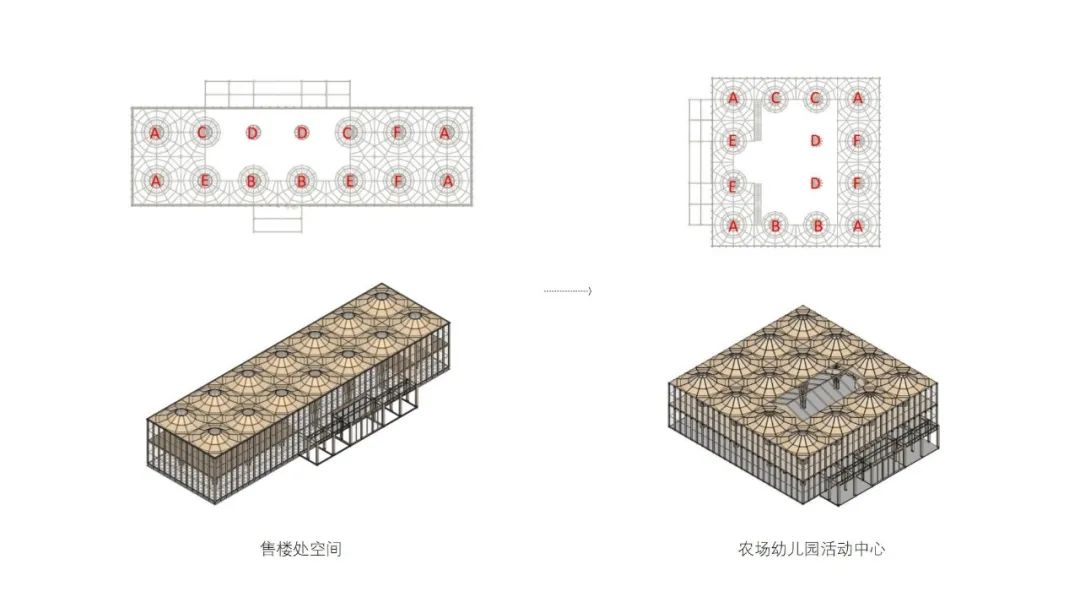

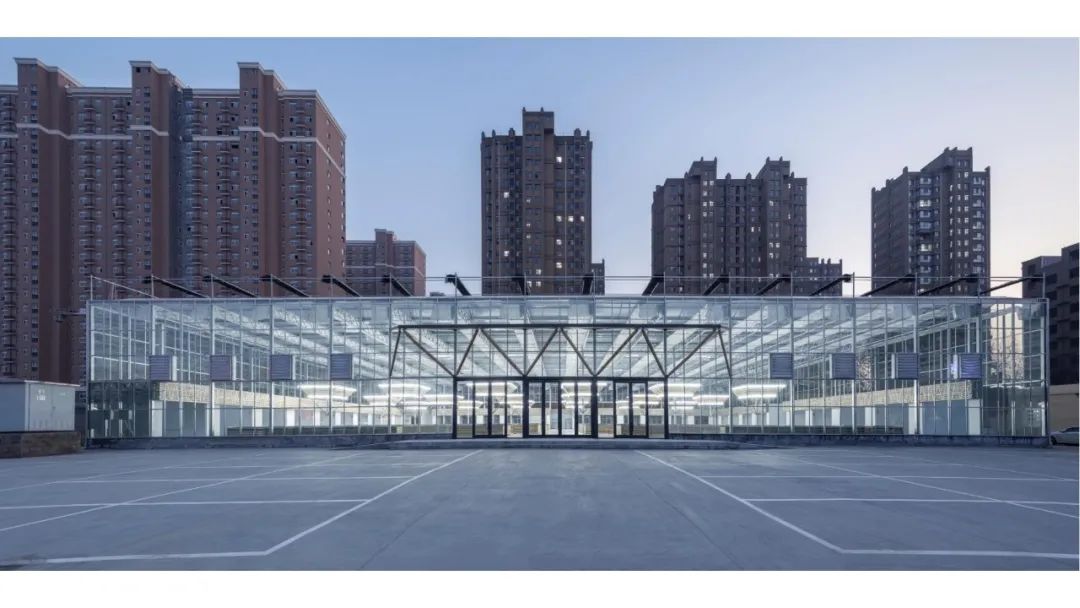

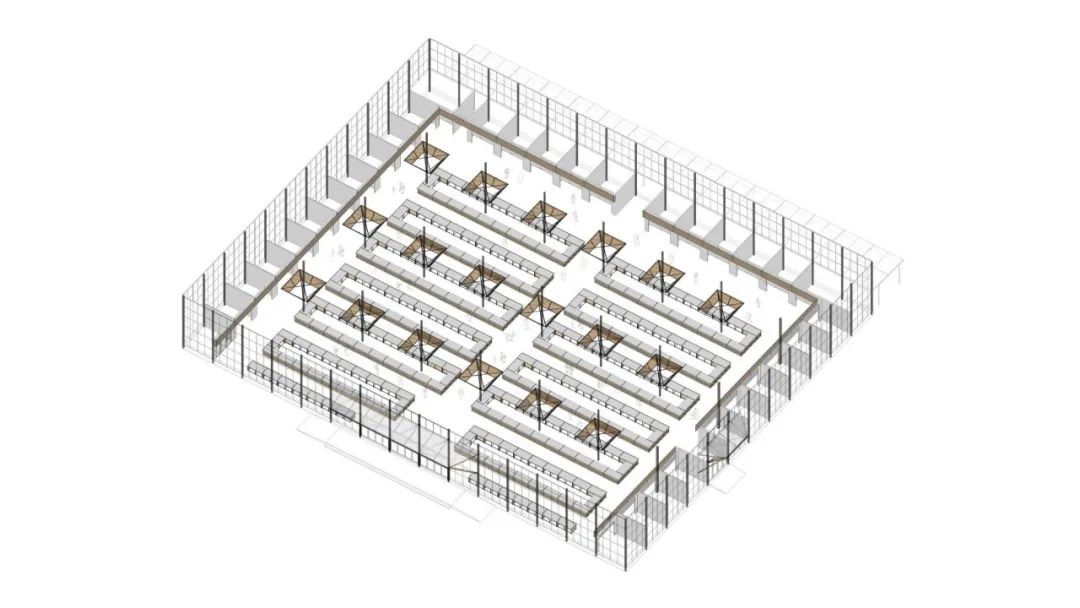

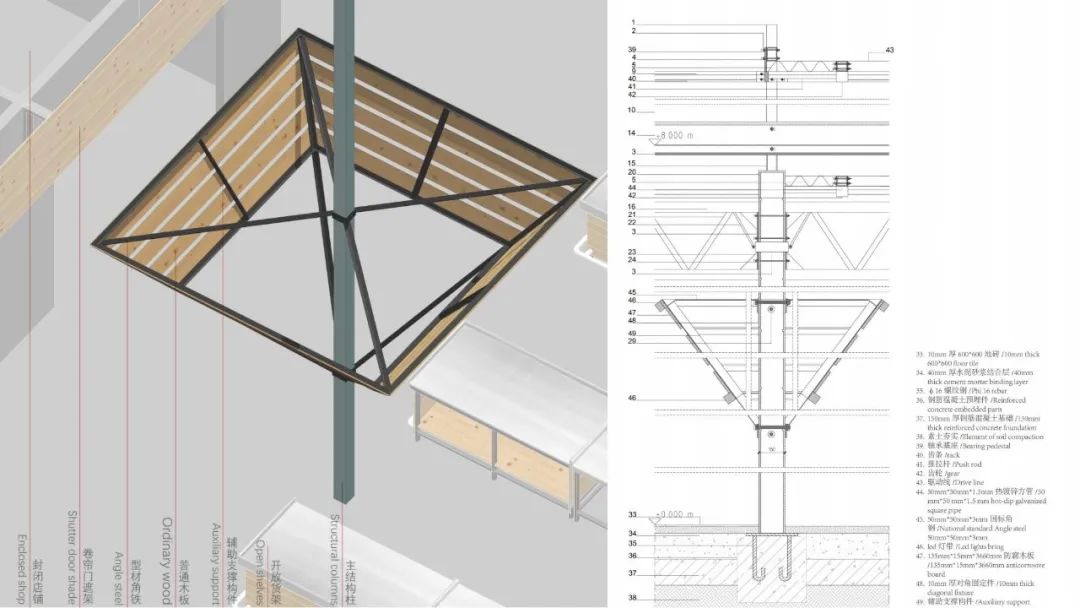

这是我们一个售楼处的项目。传统的国内售楼处大部分是临时使用,但却装修得特别繁复,会产生大量的建造垃圾。当时我就提出不要做特定的售楼处设计,而是去营造一个空间,人们可以在这里聊天洽谈,将来也便于拆除,同时可以异地再建。虽然项目的建造方式有别于东方传统木建造里的正交体系,它有不同倾斜角度的木梁,但它本质上是一个匀质的、比较清晰的结构体系,我们希望这个结构单元独立的时候也是成立的,不用的时候又可以完全拆解或者整体迁移到另外地方再搭建。我们在材料的使用当中,并没有对原材料本身做过多的加工,所以即便是全部拆除重新运用到其他地方再建造也是可以的。

在轴对称的地方,我们将结构或者构件做成一样。这样建造的重复率就高,非标准构件少,可以加快生产和节省施工的时间。

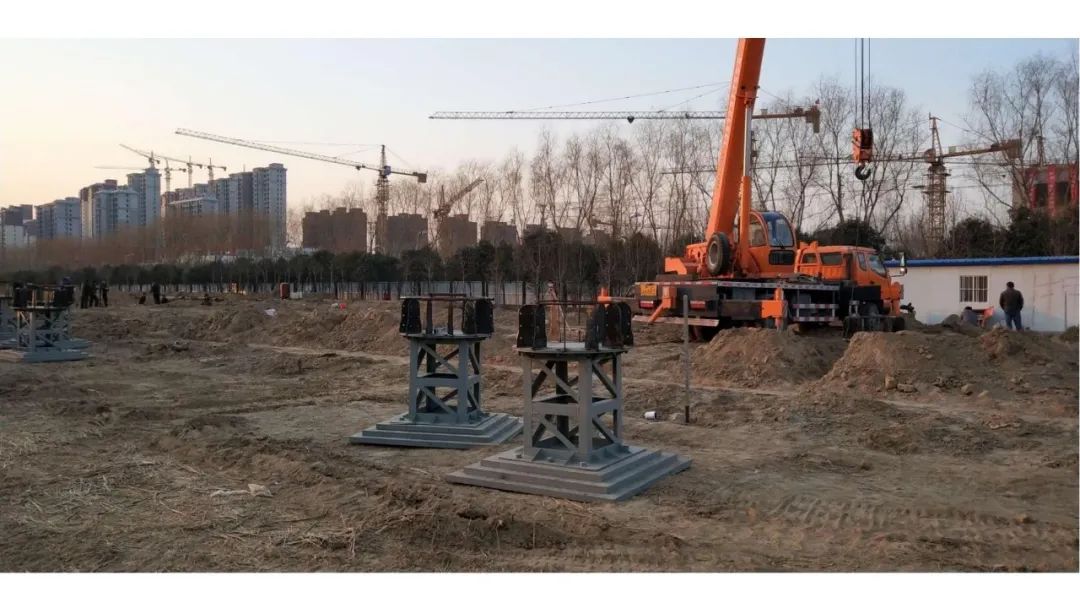

关于装配式基础:大部分建筑的基础都是要进行混凝土浇筑的,既然是一个临时性的建筑,可以让它的基础也像抛到土壤里面的锚一样,我们只是往地里抛一个满足配重要求的铁构件。

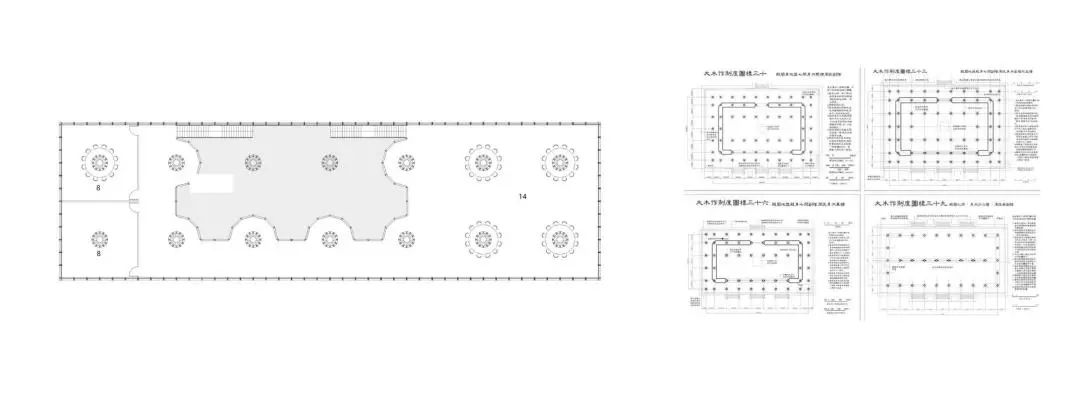

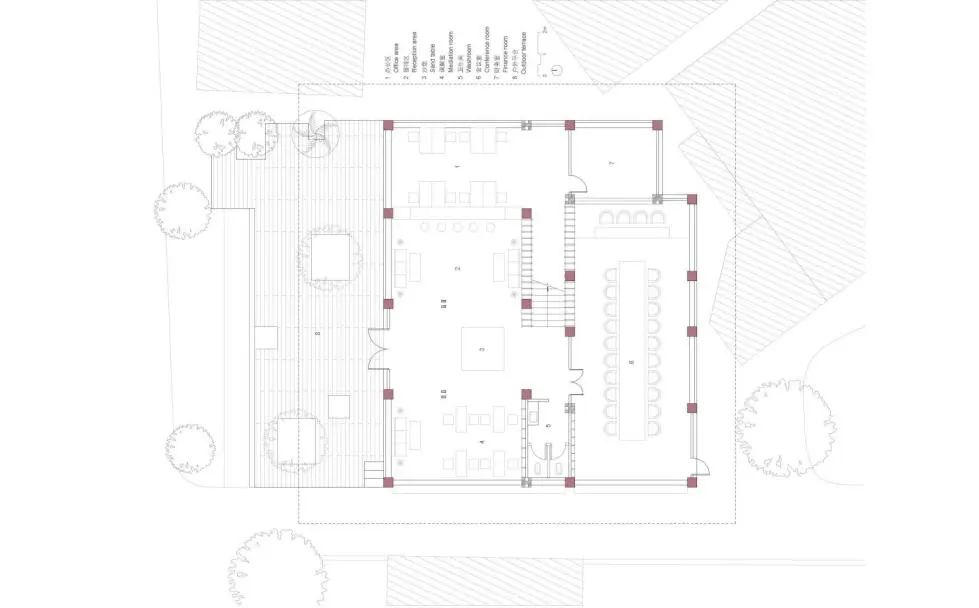

当我们去阅读这样的平面的时候,我们想象这样一个正交体系和原来传统的布局其实是相似的,我们并没有特别的去建造某一种特定的功能,照样也分隔了房间,它也是依照这些柱网关系而形成一些风格。

在做这个项目的时候,我已经在乡村工作一段时间了。当我们去观察一个乡土房子的建造的时候,其实它是一个从设计到施工建造的全过程。建筑师在纸上与模型上推敲,做工作模型,再去探究、介入材料的进一步建造设计,这样对建造最核心的把控会更真切,这种工作方法被沿用到了这个城市售楼处的工作中。

我们为了让它更好地被搬运,通过螺栓的调控去调整铁板的高低,然后在现场指导工程施工。第一层的单个单元体差不多花了三天才搭成,但是第十天的时候,整个一层就已经全造完了。过程中为了有效地加快时间,作为设计师,甚至去编排设计脚手架在工地中的位置,因为不同的编排的方式会影响部件的吊装安放。

因为是售楼处,我们希望用这种结构去营造它的特殊性吸引眼球,同时也用最常规的普通木料去营造一个更大的拱形空间,就像树的生长一样。形式的由来,不完全是设计师的审美需求,它也因有结构上的考量以及材料建造的合理性。

这图是我后面要分享的结构和家具融合的状态,它会更省材料,同时让结构更稳定,它在建造上会让这个结构本身变得更稳固。

最后这个售楼处确实因为特殊的设计也助力了住宅的销售。它确实要搬移,我们进行了一些编排。因为它现状有一个两层通高大厅,所以有一层通高的单元部件、也有二层结构的类似部件,以此作为基本类型进行单元组件编码,就像百年合仓的遗柱屋里面对木料的编号一样——木匠在建造之初把木料写上右图七或者是中左三的,我们现在只在所处这样一个当下,它的理念实际上是一样的:就是可进行搬迁腾挪—逆建造,我们进行编排以后,它由之前的售楼处功能转变成农场幼儿园的活动中心。

这是搬移时拆的过程,拆比我想象得要快很多,因为我之前设想要拆的时候,可能会拆得更散一些,但是工人差不多是10天左右就全拆完了,很多预计要拆散的部件都整体保留了,工人用拖拉机就搬运了。

作为建筑师,设计的房子要拆掉,肯定是比较伤心的一件事,但是这个房子我倒觉得挺欣慰地看见它“如愿”被拆了。以这样一种方式进行搬移,很魔幻,然后到农场去建造,农场现在涉及到点状供地的审批,只要通过这个审批,就去建造给孩子们玩的幼儿园活动中心。

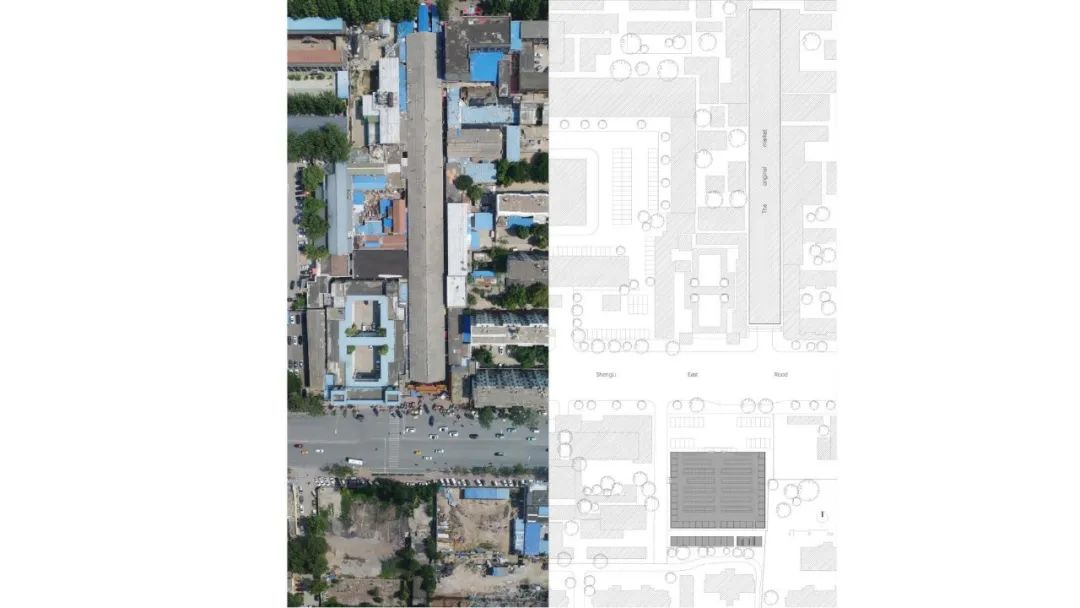

我要分享的第二个项目也是一个临时建筑——一个菜市场,位于一个中原城市发展过程中的老旧片区。老市场呈现的现状是昏暗、脏乱,周边有很多私搭乱建,市里想整体整治和发展这片老的场地,这就需要先拆除现有的老市场建筑群,而周边市民都要从这采购生活的必需食料。如何进行合理的临时搭建过度暂用,是街道办政府迫在眉睫的事情。

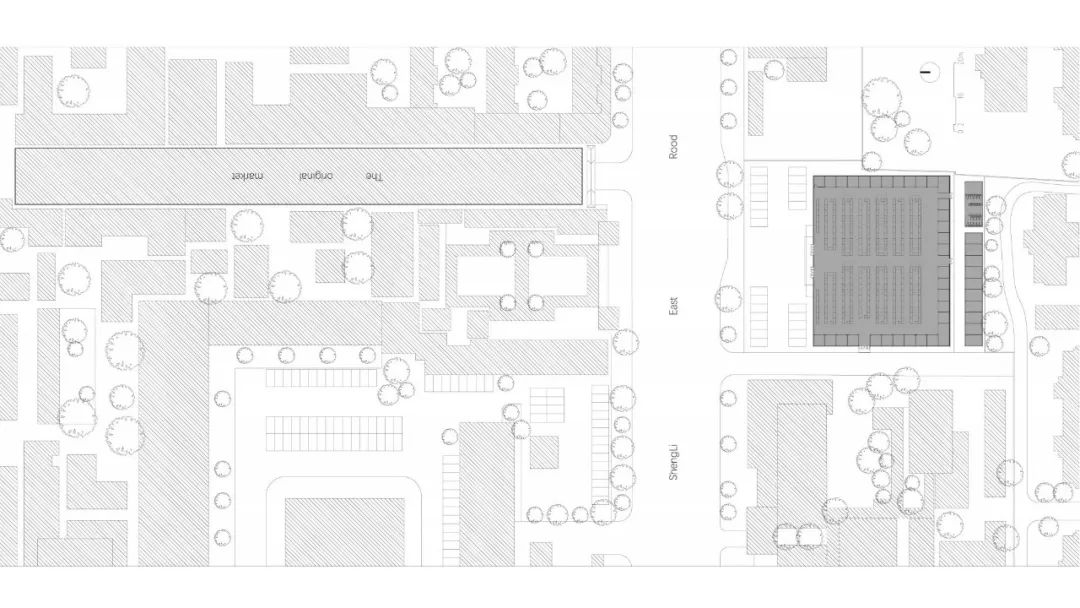

经过现场片区的调研,我们发现位于老市场南边恰有一块闲置用地,正好可以用来作为临时市场之用。这个场地的特点是很方整,但远比之前的老市场面积小,那在这样一个矩形用地里,用什么样的建造体系最经济?

我们选择了一种廉价的标准化大棚建造方式,8米的高度,造价只有600块钱每平方米,而且所有的型材构件全是标准化的,即便被拆掉依然可以在别处重新建造再利用。

我们根据平面关系找到厂家,根据他们提供的数据进行一个合理的柱间点位安排,营造出一个匀质大空间。为了满足市场里不同类型的功能,比如相对封闭的干货店、肉类摊位还有一些开放摊位,把封闭的摊位放到四周,减少一个墙面的建造,并且这个建造方式也会使得整个体系更结实。

此外我们基于既有的柱子之上,以最普通的角钢和防腐木板进行标牌和灯架的增建,在一个相对无序的空间内,用这样一种方式营造出人所需要的方位感和标识性。

接续的建造也与乡土有关,我们的乡土实践大多是凭潜意识遵从一种感觉去实践,后来发现其实乡村里面有很多这样的建造理念。

◎供图:無名营造社

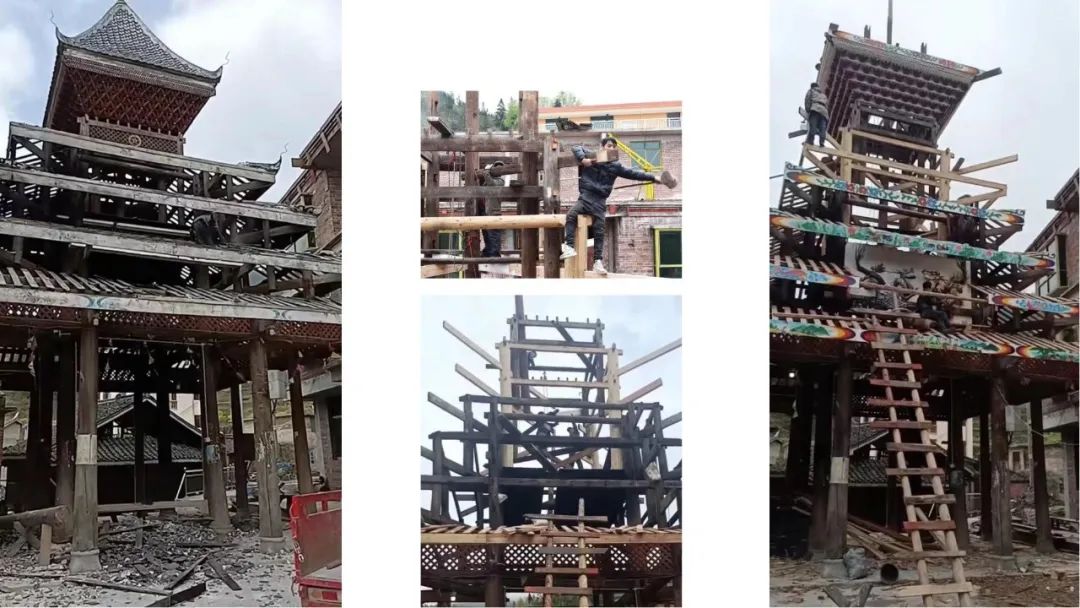

我先要分享的案例是黔东南地区一个鼓楼的增高建造。鼓楼在当地功能需求上是举办祭祀庆典活动之用的,上面的鼓声会传播到村子的各个地方。它所处的是聚落里的高位,它的建筑高度比当地普通建筑高一些。但是现在过了几十上百年后旁边的居民越来越有钱,房屋高度也慢慢盖过了鼓楼,于是就要把鼓楼鸣鼓的地方进行拔高,当地的工匠竟然是在保留现有建筑的情况下进行增高接续建造。工匠既懂建造施工,也会绘制图纸,他们没有对这个房子进行任何的拆除,直接往上升高,这么一种基于手工的看似原始落后的建造技术竟然可以在不拆既有建筑的情况下进行局部抬升,这个非常有意思,它节省了时间、材料,也节省了人力成本。

这就是我想要给大家分享的“接续的建造”。这种状态在这样的地方体现的尤为明显。在乡土当中还有很多建造,这些房子先盖墙而不做顶,这种方式跟亚力杭德罗在南美洲做的那些项目很类似。他提出了“半宅理论”,我猜想他一定是看到了很多当地的乡土建造或民间建造,用的就是这样一种智慧的“接续的建造”。我们也依照这样智慧的建造,将很多基于废弃的人工基底,或者闲置消极的自然基底进行建造,节省基础或墙体的使用,这就是“接续”。

这是我们在武当山做的一个项目。业主是当地的村委会,要提升整个景区的旅游价值,提高当地人的收入,把靠近道观的聚落做成整个民宿片区,老的村委会做为接待中心。所以要在一块新场地重新建村委会。我们去调研发现在路的对面有一块地方闲置了五六年,我们主动跟当地政府沟通和协商做一些调控,利用现在闲置的地方造村委会。

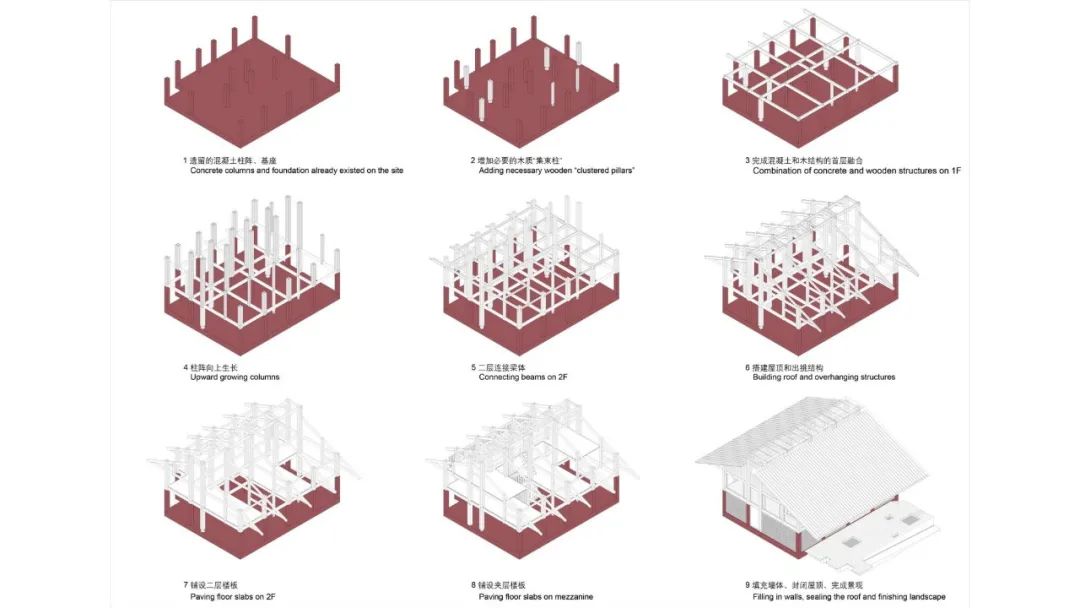

这块闲置地因为有个缺角,使得在建造的时候几乎所有的柱子都是没有规律不对位的,我们选择用更轻的木材料在遗留的混凝土柱阵和它的基座之上进行衔接,在必要的地方增加柱子,组合成一个完整的框架体系构建,再向上生长,必要的地方填充楼板,再增加垂直交通体系,最后进行整个围合。

我们在乡土做建造一直是本着像上图的这种方式——尽可能由当地的匠人和村民、使用就地材料来完成建造。我们希望空间现在作为村集体使用的地方,将来也可以变成其他空间使用,它是一个很开放很匀质的空间。这样一种状态,也会让一种社会关系变得更加友善。

我们做完这个房子,花了相对小的投入,激活了原来整个脏乱差的环境,后面那些闲置的房子,也因此而改善利用起来。包括我们利用柱子之间的空隙做了一些坐具,供村里的人使用,然后利用对面的墙面,做成村集体告示栏。我们也发现有些地方做得不太好,比如下面的混凝土基柱是45公分见方,上部的木柱三等分混凝土宽度使得截面大概是15公分,在建造的时候交接不够清楚,是存在问题的。因此我也去思考传统建造里面的卯柱和穿插纵横梁相互叠压的衔接关系,希望在这样一种体系里面,进行一种延伸的推敲。

这也是一个要被拆掉的村集体的老房子,我们说服当地政府不要拆或者只拆一部分,然后把有些地方保留,去做一个青年返乡的创业孵化中心。因为当地有酒文化,很多村户都有自己酿酒的私坊,我希望既有酒的展示大空间区,也有关于酒的直播小空间区。我们是在原有的砖混结构上进行增建衔接,在它的前部做了一个公共空间和一个开放性展陈空间,然后在二层做了一个交流空间,三层则是可以开宴会的空间。

这里得说一下我们团队的工作方式之一,我们并不是根据每个不同功能的房子进行单独设计,而是去寻找建造体系,可以先进行小空间的建构,而这些小尺度的空间建构将来可以是一个大尺度建筑的局部,然后我们再把这样一种建构体系应用到其它地方(其他功能、大小的建筑),这种思维方式其实跟传统乡土的建造体系是相似的。

家具结构虽然也来自于乡土,当我们从很传统的地方去抽象地思考它的意义的时候,其实能发现它很当代的一面。我去景德镇看那个老窑址,发现基于传统的穿斗木框架间,在柱子上开卯孔安插设置了小木柱,上面会增加很多泥胚的搁架,使得家具的部件和整体结构融为一体,这既是结构护栏又是家具。又比如这种靠河的檐下美人靠座椅,这种方式既解决了人休憩的需要,也解决了安全的需求。这是一种“惜物”的智慧,一个动作解决了多个问题,这种思维方式也是我们一直在效仿的。

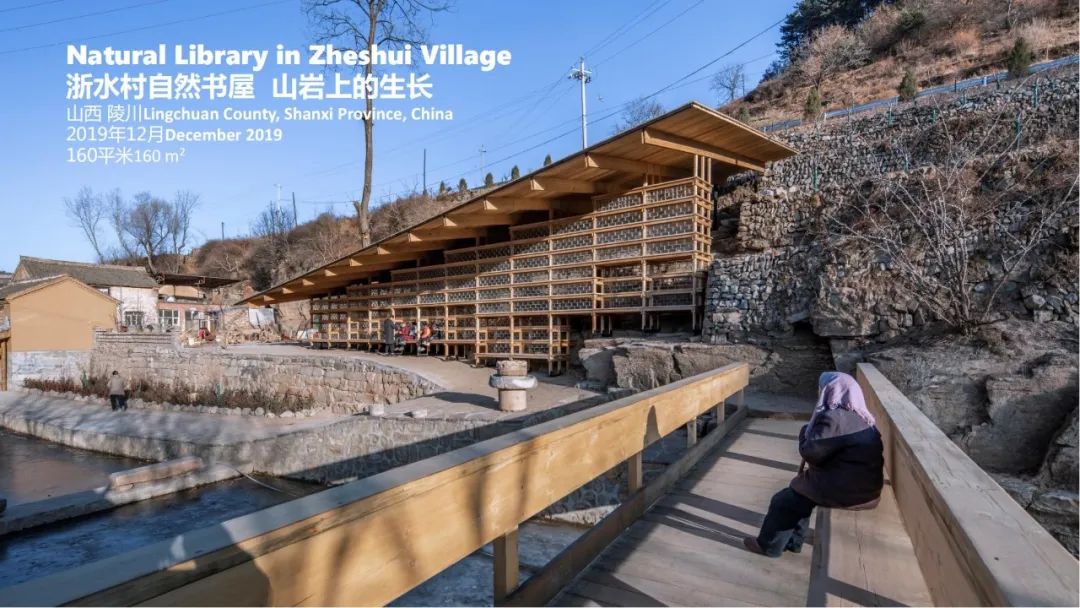

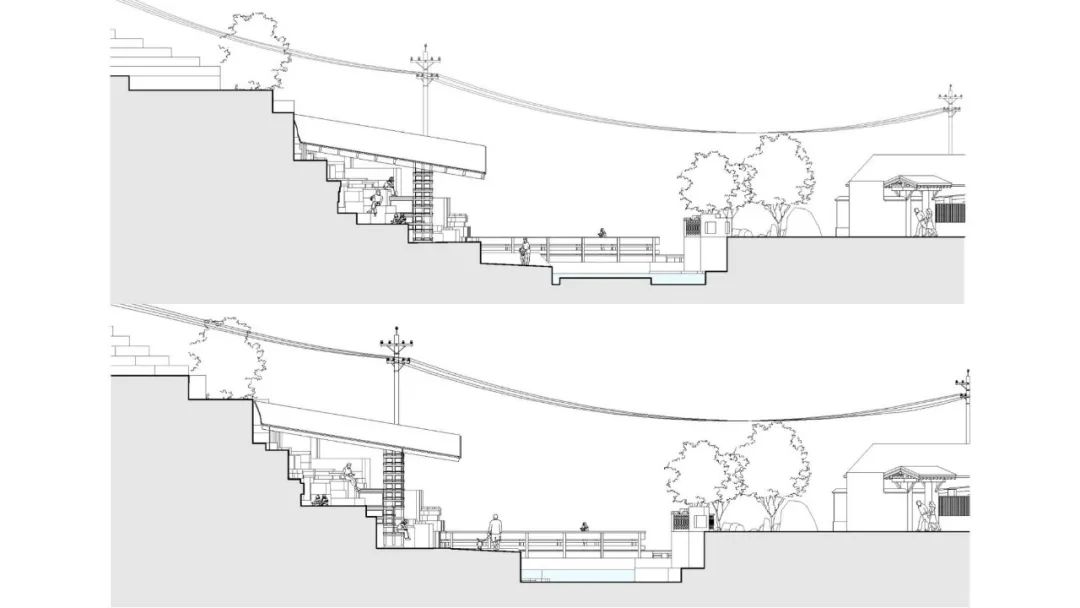

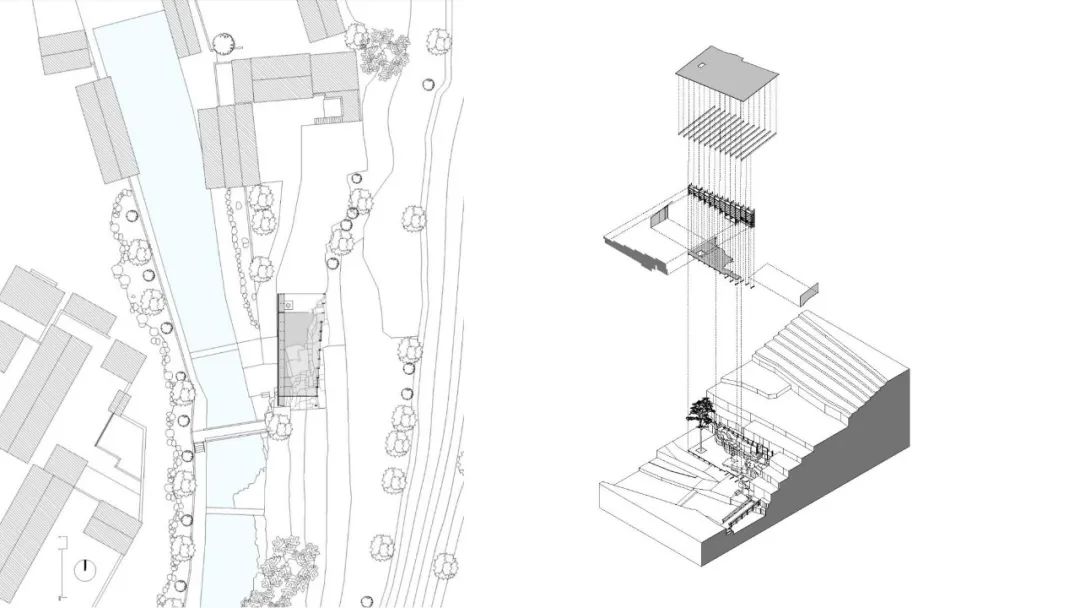

这是我们基于“惜物”的理念:如何利用最少的材料去建造空间的一种探索。这里面很多空间尺度已经到极限,12米长的梁只有3公分厚,木柱只有4公分厚,铺设上面的木板是1.5公分厚。这里所处的环境是在太行山区,平地很少,当地村民经常会建“半房”,就是房子看似只有一半,另一半则顺应地形地势借用现有的山岩石台,甚至如当地的洞穴民居:只设一面外墙即可作为房屋居住使用,而这样的房屋冬暖夏凉,这些建造智慧其实是很科学很合理的。

太行山有太行八陉,我发现走到山上的那段路里有很多高低不同的台面,被人坐得都发亮发光了,我设想借用这种古老的使用智慧,就是人利用这些高低不同的岩石台阶变成座椅,同时这些稳固的岩石又变成建筑基础的一部分。我们做这个设计花了10天,其中有接近一半的时间是去测绘这些岩石和树,通过航拍去定基准点,为了达到一定的精确度,包括计算材料的用量,我们去清理它上面那些松动的岩石和土。因为是山区,不方便用很大的木料和机械施工,必须靠人力徒手去干,所以我们把材料做得很薄,使它容易被搬运。轻薄的材料独立存在的时候它可能是弯曲的,但当我们把它组合成一个整体时,每个部件都会变得很稳定。

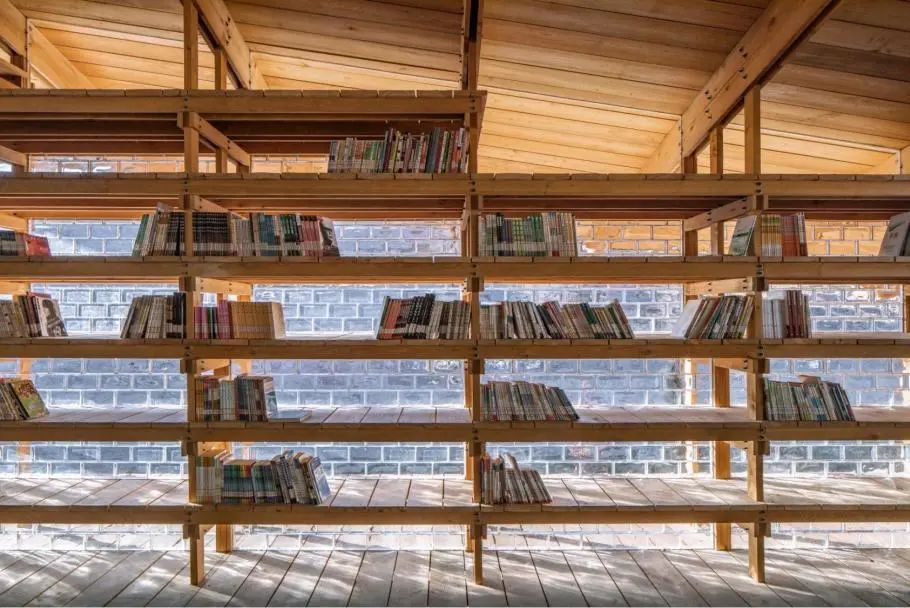

希望我们的设计动作都可以被追问,比如这个设计我们的柱间隔为什么定这样一个宽度尺寸,是我们希望当两个小孩坐在这儿的时候,空间是比较宽松的。而高度则是根据满足书籍的放置适合高度,根据这两个大尺寸数据,再去调控微观的尺寸,由于采集到10公分×20公分的玻璃砖,把玻璃砖之间的粘合缝隙宽度也考虑进去,在不进行裁切的情况下去反推,把这些尺寸进行精确的确定。

这里还有一个小的建造细节,当地有很多这种岩板,但是不允许再开采。我们最终用了一种最便宜的水泥压力板,尺寸1.2×2.4米,通过合适的编排,避免上下叠压出现缝隙,也要避免螺栓的孔洞出现太多,设计了三种模数,1.5×1.2米、2.4×1.2米,因为水泥压力板每块板也有微差,远看就像自然的石头片岩一样。

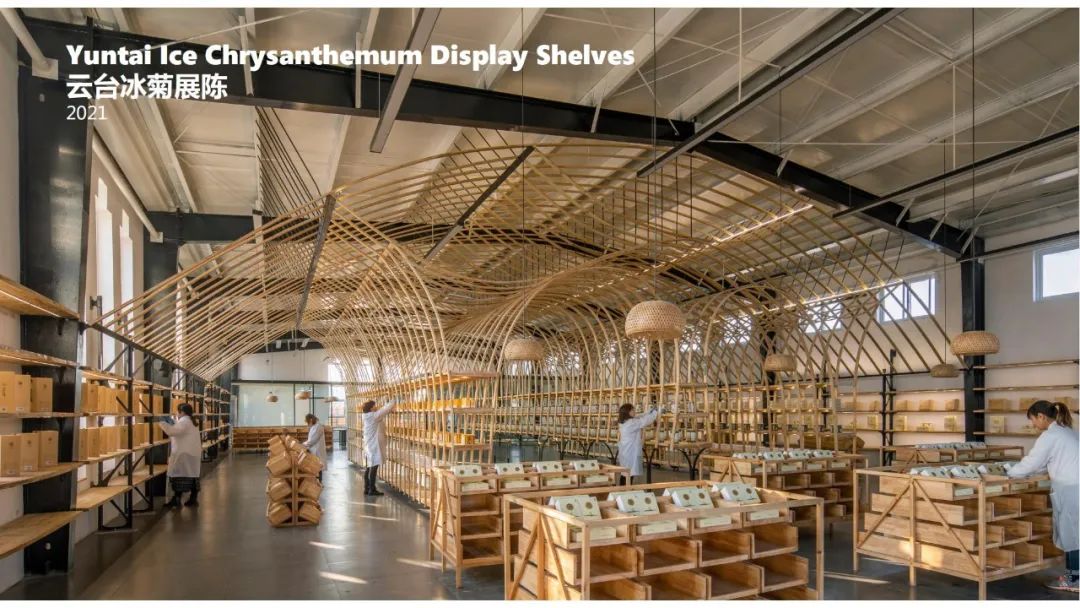

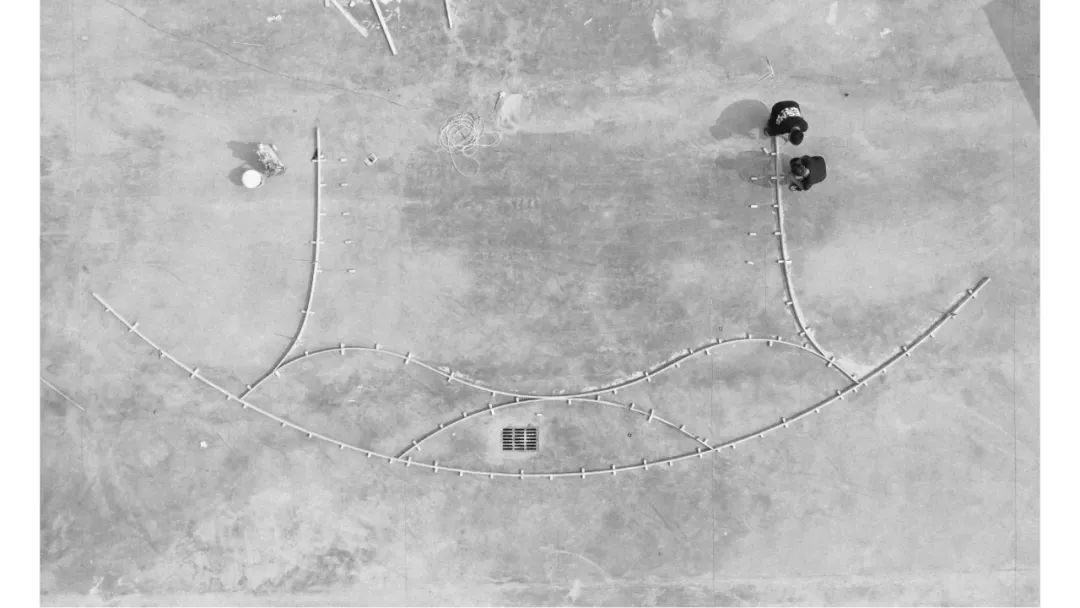

这是我们被邀请做一个云台冰菊的展架,现状是很常见的中国乡村农业产业园,几乎把钢架结构运用到所有地方:厂房、展厅、工具房,比如这个展厅就也是采用门式刚架结构,如何在刚架内部,用最少的建造代价去做一个具有一定乡土感的好展陈,我们给了这样一个路径:以当地极其便宜又可得的杉木板去通过一定的窝弯处理来建造一个乡土感的空间。我们发现工人按照我们的设计图将木板窝弯的时候很容易折断,于是我们把图纸最终的曲度确定权交给到施工方一个既懂施工又懂画图的人,我们告诉他需求以后,他根据我们设定的高度和长度控制尺度保证不折断。我们等他制作完以后,用航拍的尺寸和工人对接反推图纸。这是现场的制作,是营造的状态,完全由当地村民和施工队形成的一种在地建造状态,最终把一种乡土温度感充盈了整个工业化刻板空间。

另外我们在这个产业园区还做了一个熟地博物馆,地黄的熟制工艺是要用古法做的,要九蒸九晒,实际上就是不断地跟阳光发生关系的过程。我们希望这个状态要在建筑中呈现,我们依然用到了结构与家具的关联,四周墙面是构造的同时也是展陈家具的一部分。

我们把格架的尺度暗含在这些墙体里,光能够进来,同时也成为结构的一部分。实际上两部分的展示体系又是展架,同时也是结构的支撑部分,中间的地方可以做一些康养的论坛活动,我们通过相邻墙体的错叠关系,产生一个阳光的进出次序,这种先后次序就会产生顺序。那么它的展陈流线就自然出现了,进门靠右边绕一圈,即参观完整个熟地制造的工艺。

古代要造一个桥、造一个大跨度建筑的时候,现在来看可以随便加工出来一个二三十米长的钢梁,但是在古代其实是没有办法的,即使有生长好几十米的木料,也没法进行搬运,更没法进行建造,因为没有机械化的吊装施工。那么在古代怎么去用人工双手可以小尺度的杆件去造一个大的跨度,这是有大智慧的。

在造桥的时候,因为桥本身的这个跨度下面是河道,没有平地支撑无法做有效的脚手架,必须利用相对小截面的杆件进行建造,才好搬运,特别重的话没法在当时进行施工,这是小料大作的一个来由,或者说我的一种理解。我们说像如《清明上河图》的虹桥编木拱桥,通过这样一种相互承受力的关系建造,所有的木料就是相对短和小巧的。传统木拱桥都会设廊,为什么在这个地方没有?推测是因为黄河会有水患,为了避免洪水冲击所以没有做上面的遮蔽。但我们在南方就会看到很多这种廊桥,都会为下面的木拱结构架铺廊盖,是对木料的保护,因为木料一旦被淋湿,又被太阳暴晒,干湿间换就很容易坏。所以这种传统廊桥的建造,都会架设一廊顶,既起到对于下面木料的遮蔽,同时很多桥会成为当地一个祭祀的场所。不会有特别大、特别粗的木料,很多都是小截面的,这些小的一段一段的木料营造出一个极大的跨度。

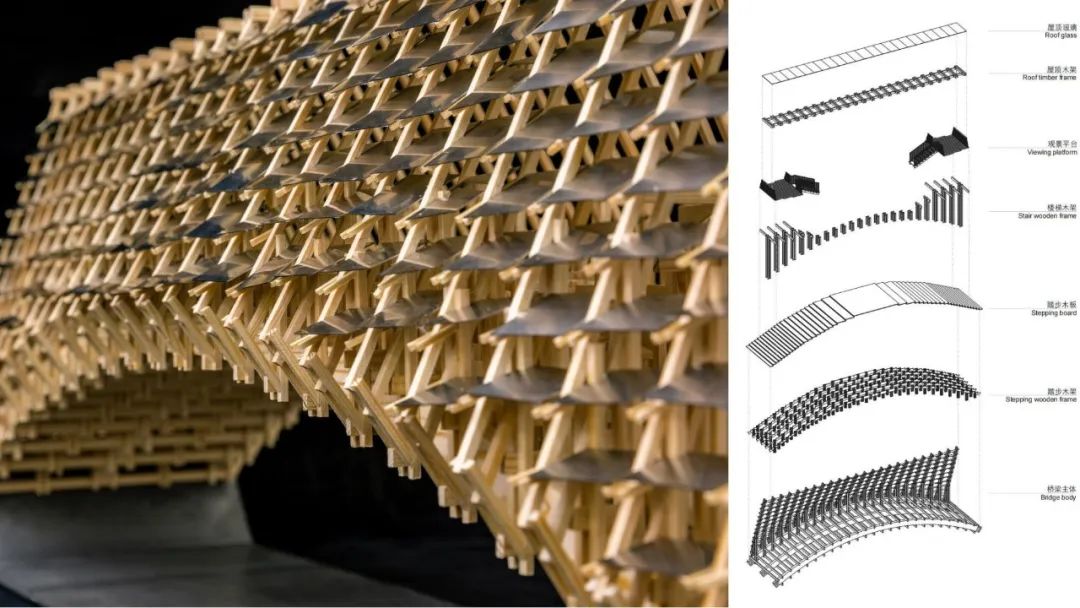

我们在古劳水乡也做了这样一个向传统造桥致敬的建造,很多地方都是相对小截面的材料,只有下方最大的几个曲木梁,借助了当下的工业加工技术,在古代,就需要用小料进行不断的穿孔,再形成一个大的曲拱梁。虽说这三根最主要的大梁是现代工业加工生产的,但上面部分的构件就是正常的小构件,也起到对于这些基层的大木梁的稳固作用,材料尽量用小一些,刚刚说的造桥条件,桥下都会有水或者有石头,这个古今情况都一样,极不利于脚手架的搭放,而且周围是水乡有很多的水域和其他施工建设,机械化吊装也没有场地和交通到达。这种情况促使我们也效仿古法建造智慧,用更小的截面,让工人可以很轻松地搬运、建造。

三根大梁之上,彼此依存形成一个更稳定的结构,上面的这些台阶、栏杆、扶手。所有的构造动作都是彼此相互承接、相互作用或者相互连接产生的,这种相对小的截面的状态也对应了一个相对更宜人的尺度,与人在里面待着,从里面往外看,然后停下来扶着的这种状态,同时也跟工人建造更轻巧、更贴融的状态是统一的。

△讲座嘉宾合影留念

资料来源 |LUO studio

文字 |沈俊彦

编辑 |李海燕

审阅 |吴 颖、陈夏未