NEWS CENTER

NEWS CENTER

7月24日下午,风景总院青年设计师协会主办的讲座“造村|地域乌托邦”于设计艺术大学堂顺利召开。本场讲座由佚人营造创始合伙人、主持建筑师王灏主讲,line+ 联合创始人、主持建筑师孟凡浩,中国美术学院建筑艺术学院副教授、乌有园社创始人、造园工作室主持建筑师王欣,同济大学建筑设计研究院高级工程师、和作结构建筑研究所联合创始人张准以及出入艺术主理人潘高峰参与对谈。我院院长陈坚,常务副院长、青设协会长梁宇,副院长徐永明以及分院院长、设计师等出席讲座现场。会议由青年创作中心主任、青设协常务理事陈夏未主持。

尽管室外大雨滂沱,却无法浇灭设计师的热情。讲座现场座无虚席,同时开启网络直播模式,吸引了众多观众线上观看。

讲座期间还特别安排了王欣老师新书《模山范水》的签售环节,现场读者热情高涨,耐心排队等候。

讲座现场

▼

情绪是建构的。——丽莎.费尔德曼.巴雷特(Lisa Feldman Barrett)

每个村都有一个记忆结构,它可能是引人入胜的风景,也可能是令人难忘的场所,还可能是具有精神性的建筑本体。佚人营造一直在努力做的事就是通过阅读古村落,归纳出记忆结构,并将它提炼成一个空间聚落类型,再创造一个新的聚落结构。这条清晰的设计路径在中国当下的建筑实践中是十分独特的。

前几年我们一直在做一些建筑学本体的建设。去年,我们在上海k11做的一个总结展览,主要是把传统木构如何转化成当代木构做了一些演绎。后来我希望可以为工作的下一个10年开个头,做一个宣言,可能有点自大,但是我个人觉得路径还是很重要的,从哪里开始,要经过哪些事情,然后再到达哪些目标。

木构复兴展©苏圣亮

简单介绍一下我们工作室“佚人营造”,佚人是指古代那些精益求精的工匠或者文人,包括那些很朴实的村民。他们营造出了我们现在看到的大部分物理空间遗产。你去很多村,很多房子你根本不知道是谁造的,这也是当时我们成立事务所希望去继承的一些遗志,或者他们的一些好东西,然后继续以比较匿名的方式存在于这个世界,这是我们的一个很重要的工作宗旨。

壹·埭头村-记忆结构典范

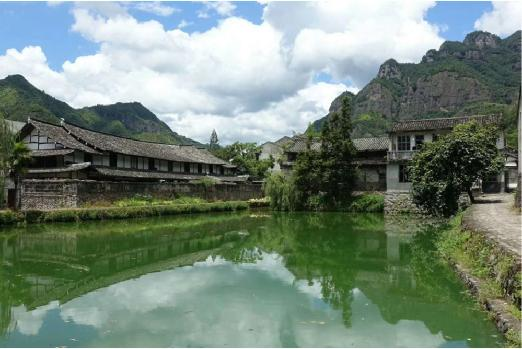

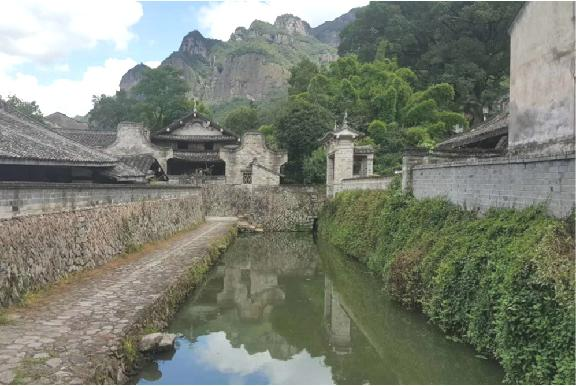

楠溪江是浙江非常重要的一个流域,因为它背后的古村落结构保存得比较好,而且继承了一些宋代村落的营造方式。

埭头村记忆结构©高岩

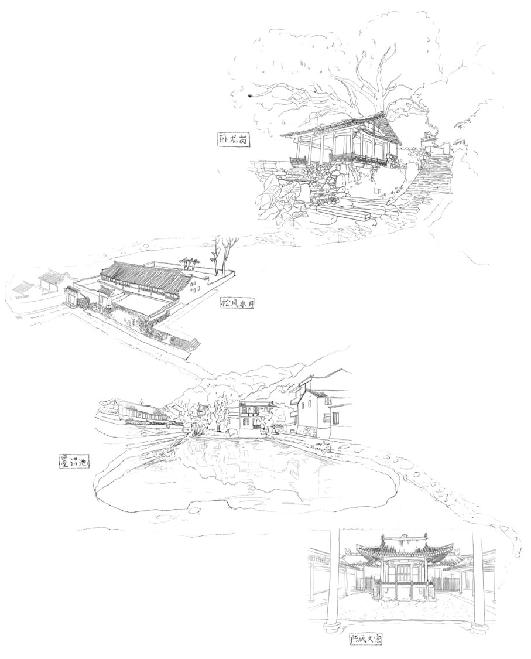

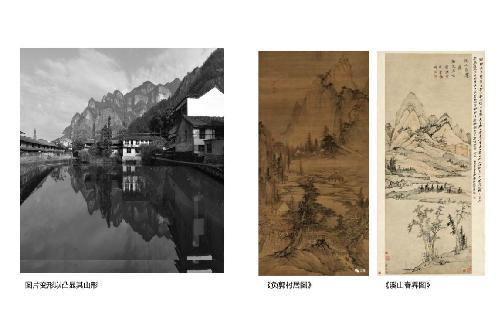

其中一个村叫埭头村,是一个线性结构的小村落,它有一个非常明确的记忆结构。我为什么叫它叫记忆结构?我们中国很多古村落有很多不起眼的房子,但是会有一些非常重要的村落地标,给我们心灵以强烈的冲击。比如埭头村的卧龙岗,里面有两棵大樟树,和墨沼池、陈氏大宅一起形成了一个“松风水月”的场景。就是这样的村落,你去的时候会被它各种各样的历史传奇故事和现实村落生活包裹,作为建筑师,最重要的是在两三个月以后还能想起它的一个记忆结构,可以被精致地默写出来。这才是最有价值的东西。有了这个结构,我们再去看埭头村,会发现这个村有非常开阔的视野,它边上的那些山峰,视线层次非常多,这是我们对古村落分析的重要方式。又如墨沼池,它运用了很多的景深手法,这些手法来自于人对自然环境的一种感召反应,或者是古代的文人工匠在造村过程中对地理环境的一种综合运用,你可以看到一些古画和墨沼池的整个场景非常接近。包括这里面有一个很重要的记忆结构,就是关于“松风水月”,这个地方我认为是典型的乡野造园,古代有一个非常重要的园林类型是在乡野造园,它没有围墙,只是在村落里面营造一个小环境,它是村民特别是乡绅的一个“小天地”。在我内心“松风水月”的分量非常重,它由很多类似的空间形成一个序列,而不是片段,它既有旷远,又是很明确的以村落水系为中心的一种组织方式。它的气质,它的逻辑,它的构成方式,我觉得都非常重要。

埭头村山形

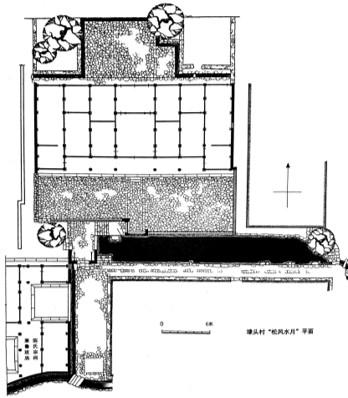

松风水月鸟瞰图(来源于《楠溪江江中游古村落》)

松风水月平面图(来源于《楠溪江江中游古村落》)

埭头村墨沼塘(图片来源于网络)

松风水月(图片来源于网络)

贰·自然结构基础-村

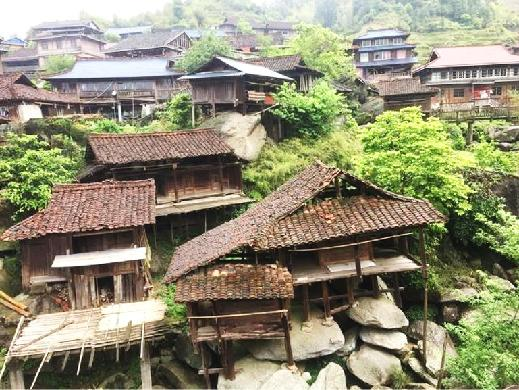

青山寨建筑与山的关系©西西

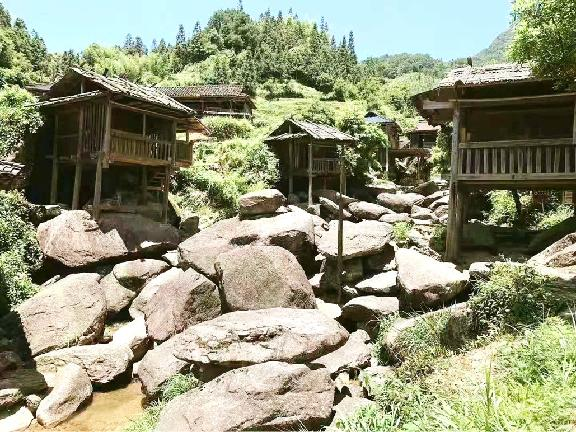

第二个案例,我选了一个在我内心排第一的古村落,叫青山寨。它是一个非常自然的小村落,建筑与地理形成了一种非常精准的关系。房子与石头一起形成的状态,不是我们在园林里面看到的那种“文绉绉”的样子,或者相对比较复杂的一种人工关系,而是一种直接的建造关系。这些天然毛石直接成为吊脚楼的部分基础,并赋予这些房子一种强大的气场和空间营造的可能性。它是在沉积岩堆积的自然场所里营造出的一个非常自然的村落关系。它跟刚才埭头村又不一样,更多的是一种单纯的整体关系,通过毛石上造房子的一个简单逻辑来获得我们人类所需要的庇护空间。这种庇护空间涉及到的要素包括基础与上面的轻质木构、所有的联系空间和与自然形成的一种高度协调关系。在下面走,每一个场景都会给你留下一种非常深刻的单纯感和朴素感,比如室外纳凉、休息、交流等等,还有岩石上的晒谷场。这些就在一个巨大岩石上的简单亭子里面发生,这种场景我觉得非常难得。

青山寨建筑与山的关系©西西

青山寨建筑与山的关系©西西

青山寨岩石上的休憩亭©西西

青山寨岩石上的休憩亭©西西

另外一个正在进行中的项目,远望仙华山,毗邻登高村,我们打算做一个新村,利用现场大量的原石营造出一个比较自然的场所。这个村的规模大概在十几户,也是一些吊脚楼。建造方式可以是木构,也可以是钢构。我们不做任何限定,但是我们希望它是白色的,以比较轻盈的当代体量进入到这个村落关系里来。大家可以看到一种当代人的生活是如何被保证的。同时我们又能把它比较复杂的台地关系,通过简单的手法,使其产生各种有趣的交往空间。还有一个很重要的要素就是水,登高村原来有古自来水,在村子更远更高的地方有个水库,所以我们纳了一些水系进来,让它形成一个诗意盎然的居住环境,与周边的植物保持一种亲密友好的关系。

登高村边某新村效果图

叁·村-寺结构

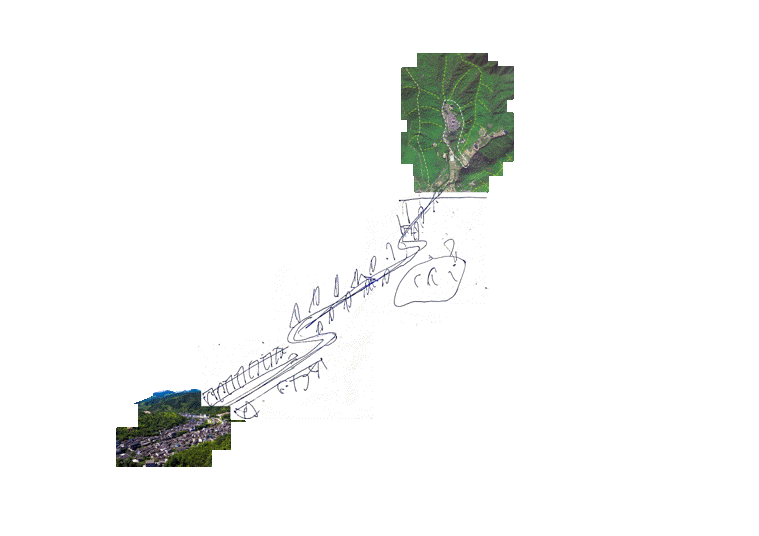

天童寺的记忆结构草图

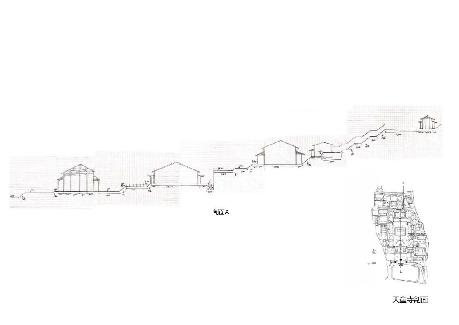

古天童寺是先通过一个繁华的世间烟火——天童街,然后再经过一个洗净心灵的松林甬道——十里松林,最后再到达一个相对比较宁静的佛教圣地——天童寺。这个过程的体验犹如欣赏一幅古画,这是我小时候感受的一个很有意思的记忆结构。它把世俗的生活,和宗教的生活完美地结合在一起。我觉得这个记忆结构非常有价值。这个案例或多或少都是对城市设计结构,或空间记忆结构的一个非常重要的提示。我们可以去研究它,将它形成一种非常好的空间组织方式。大家可以看到,任何一个空间记忆结构,都会跟地形学发生关系,而地形学与我们身体关系的密切程度大家应该深有体会,就如去爬一座山的印象可能比你去走一段平路的印象深刻很多。因为它让你消耗的能量比其他大,另外它给予你的美景可能比在平地上看到的更多,所以它通过和身体的互动机制,强化了你身上的空间记忆能力。

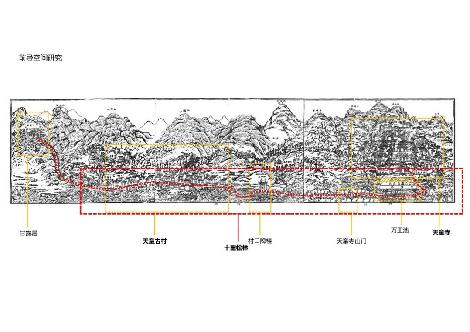

天童寺的前导空间研究,底图源于《天童寺志》

天童寺剖面图

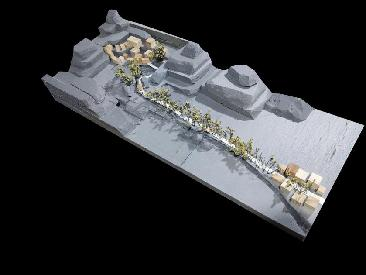

我们做了一个反映空间记忆的小模型,从一个聚落通过一个松林甬道结构,再联系另外一个聚落,形成了一个理想的村落。天童寺的记忆结构模型就是在身体阅读物理空间以后把这种感官体验的记忆结构特征呈现出来的一种方式。我们阅读这些传统的村落结构,重新提出自己的一个村落结构,它有一些基因上的类似,也有一些感受上的类似,然后把这种记忆以一种新的形式传承下来。在江南地区有很多极具学术价值跟研究高度的东西,我们需要一双慧眼去发现他们的综合规律,然后能够为我们的造村进行服务。

天童寺松林入口

理想记忆结构模型©余梦成

肆·春晓计划

春晓计划为一个二十年村落样板房计划,2010-2021已建成王宅、柯宅、俞宅,2021-2031将陆续落成

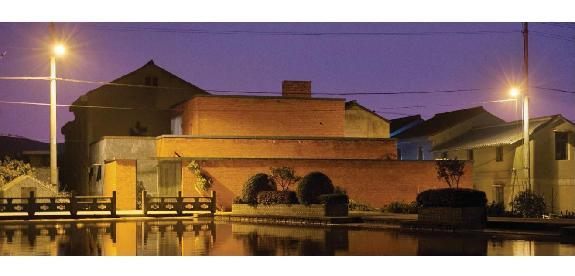

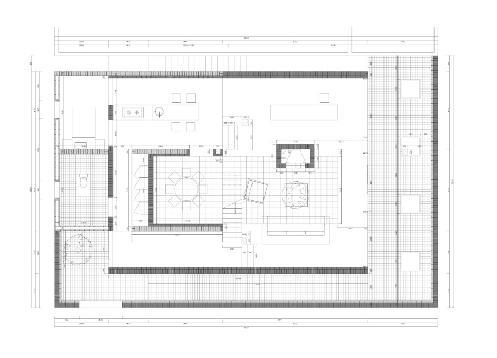

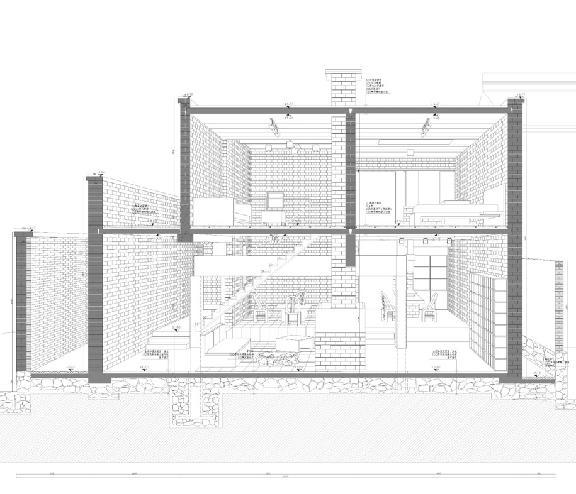

我在家乡很早之前做的各种各样的小计划之一——春晓计划,它是一个很简单的现代民居样板房计划,我们希望花20年的时间,在春晓街道落实10来栋房子,试验不同的住宅类型,每个房子都反映了我们最近几年对这些民居建筑的思考,这与当代私人住宅的实验进程一致。首先是我从2010年开始花了约一年时间建造的一座宅子,我小时候长大的老宅留了很多老砖,我把小时候的记忆和遗留物利用起来,设计了一个相对封闭的砖混结构房子,中间形成赋有生活气息的天井,结合一些非常有趣的搭接梁结构,主要从空间的诉求出发,产生了一些比较拙朴、简约的室内空间。

砖宅

砖宅平面图

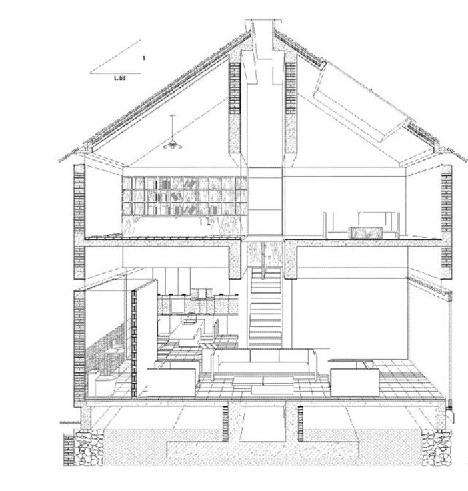

砖宅剖面图

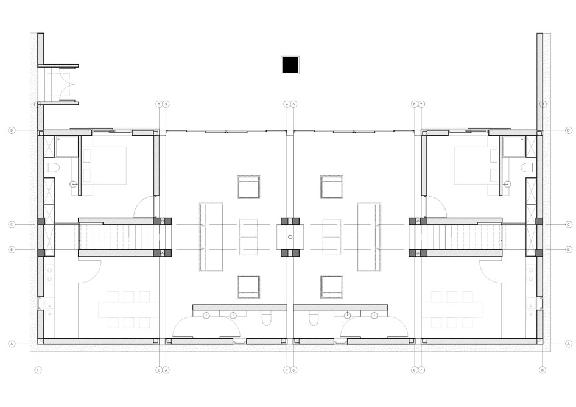

第二个宅子位于堰潭村,场地相对比较安静,所以我选择了非常内敛的外墙涂料做法。很多人一开始不理解我为什么采用这样的采光方式,后来虽然在南边开了几个窗,但从本质上我仍希望它表达一个极度的内敛性。它是一个完全内向化的结构,通过一个双梁双柱的方式,把光缝完整地表达到结构上面去,后来我们做了第二版,取消了其中两根柱子,只剩 12根柱子撑起了一个外表看上去完全无结构的状态。一些老房子遗留下来的灯和家具我把它保留了,并留有一个房间作为屋主对结婚时的一个纪念空间。这些家具也是结婚时候的家具。外表看上去这栋房子似乎很封闭,其实内部有一个非常好的采光天井,总的来说最后基本完成了我对这个房子的设想。

柯宅©朱蹇

柯宅©朱蹇

柯宅平面图

柯宅剖面图

柯宅缝隙光©朱蹇

柯宅天光©朱蹇

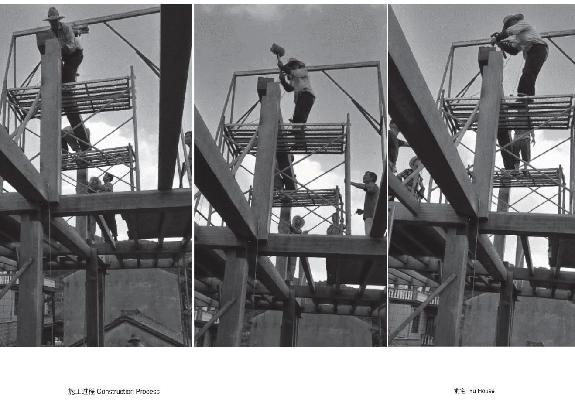

接下来是最近做的一栋宅子,主要是木结构,考虑了民间农村结构预制化的可能性。房子的平面可变性非常强,每个开间都不一样,各个开间的尺寸延续了原来老房子的开间尺寸,同时安排了一些相应的结构功能,这样就形成了一个纯木结构的当代民居。这其中有几点重要的思想,第一个是它必须可以复制,第二个是建造的成本和施工的时间要可控,第三个是房子的功能必须是可以根据不同业主的需求而变化的。

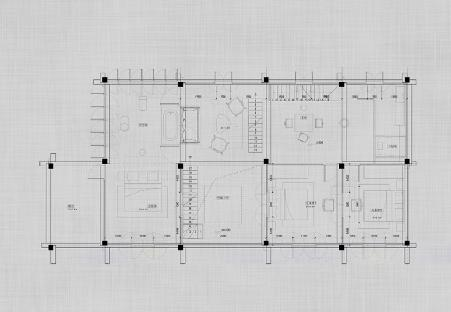

俞宅平面图

俞宅室内效果图

俞宅施工过程

俞宅施工过程

俞宅施工过程

之前的民居一个是砖构,一个是框架结构,一个是木结构,接下来我们将做一个纯清水混凝土结构的院宅。这个项目含有更多的理念,因为院子非常大我们做了一个三层的结构,室内设置不同的跃层,室外对院子的层次做了很多切分,进入到核心的活动院子后,外面还有两层侧院,层层包裹,通过植物的配备,让它形成一个高度安静,同时有生活品质的院落空间。我们的理念是希望它成为一个现代生活的剧场,因此设置了很多室外平台和休闲空间来构成这个宅子,同时我们在底部用了一些当地回收的石板,和混凝土建造形成匹配。

清水混凝土宅

清水混凝土宅

清水混凝土宅

在一些重要的卧室空间,简约的混凝土建造系统与现代家居系统结合,同时通过一些开间的变化,建筑一体成型,然后再在恰当的地方放上合适的家具,形成一个非常好的现代生活空间。客厅分两层,厨房是在起居室的下面,三开间形成空间互相错位借用,成为这栋房子一个非常重要的主题,也通过利用混凝土整体现浇结构的可塑性,形成了一种山地化的空间系统,非常符合年轻业主的生活方式。

清水混凝土宅室内家具

伍·潘村——清代晚期村落的新陈代谢

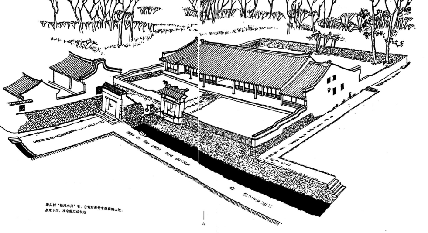

潘村总图

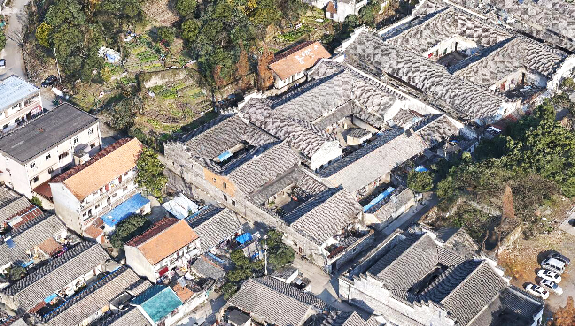

潘村鸟瞰图

第五个案例是潘村,我们去改造这个古村落,是非常需要策略的,因为这是一个传统古村落,只有70户左右,大部分都是空置的。有一个业主花了大概四五年时间,从村民手里收购了很多宅基地,包括很多清代晚期的老宅。这里面有很多传统的穿斗式建造,刚好那时候我们开始研究木结构,于是我们就把比较重要的木结构类型都放进去,形成了3~4个木结构类型。我希望它从结构类型进行呈现,最终形成我们对于村落结构新陈代谢上的思考。徽州民居有一个很大的特征,在于它的封闭性特别强,天井的形态特别明确。一栋老祠堂,加四栋民居,加入我们自己做的一些木结构方式,最终形成了一个新的村落关系。这个村落关系最大的使命,是在不破坏整体的情况下去试验不同的木结构,去构成不同的生活形态。业主那时候跟我说想做一个博尔赫斯笔下的“交叉小径的花园”,那么我们就这么定义。

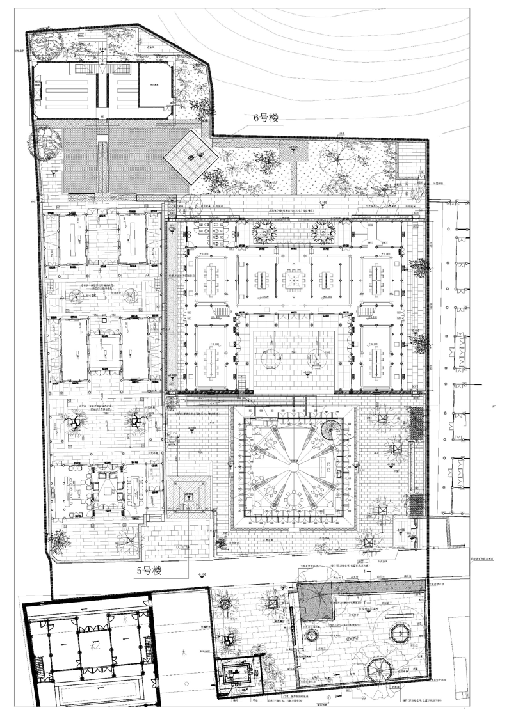

潘村平面图

设计上我们将一些老墙保留下来,然后适当做一些木构的增减,用一个比较宏伟的“叠梁束柱”来解决交往空间的问题,一般祠堂类木构在传统的徽州地区用料是比较大的,我们必须给它匹配相应的气质,于是我们用了一个现代的木结构方式,来解决室内空间的问题。这里面有一个小话剧场地,还有各种喝咖啡、喝茶的家具配置,祠堂的二楼是一个景观非常好的图书

馆。

潘村

潘村叠梁束柱

潘村小话剧场

潘村施工过程

三号楼我们用了一些新的木结构方式,因为靠近田园,所以我们用了大量的坡道和景观长廊,使这栋房子对外更加开放,因为徽州的房子都比较内向,我们希望这栋房子体现出一种外向感。

三号楼效果图

潘村施工过程

三号楼室内

总之,在这个村落里,我们集结了清代的,民国的,当代的木构图集,把我们研发的木构的构想进行了集中式实践。

陆·牌坊门村——针灸式插入

第六个案例是进行中的一个项目——牌坊门村,位于丽水遂昌县,原是一个“美式乡村”,它位于山顶,处于丘陵地带,房子之间的距离很远。

美式乡村

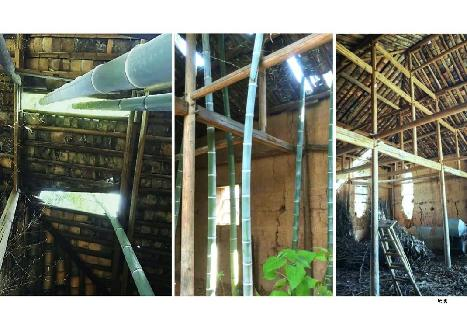

我们做了两件事情,第一,索性把每家每院围墙全部拆除,形成一个最大化的开放性空间,院子里面适当增加硬地和绿地,用最简单的方式解决它的景观和开放性问题。除此以外,我们在这里面塑造了几个“针灸式”的建筑,一个是未来乡村展厅,另外一个是一个新的民居样板房——望湖驿。未来乡村展厅房子的气场特别足,我们定了几个原则,第一,所有的毛竹都不能动;第二,长毛竹的地方全部做成青苔地面,可以让它继续生长;第三,屋顶上的开洞全部保留,并增加一些开洞,让室内更加明亮;第四,适当增加一些展陈,增加一些精致性。这一直在呼应我的演讲主题,就是我希望它是一个记忆结构。这样的地方会让你想起原始人是什么状态。这些房子的夯土虽然开裂了,但不会倒,还开出了几个非常有意思的洞口,洞口里面又穿出了很多毛竹,它把植物跟建筑结合的最高境界表达出来了。

未来乡村展厅现状——夯土废墟与毛竹

未来乡村展厅现状——夯土废墟与毛竹

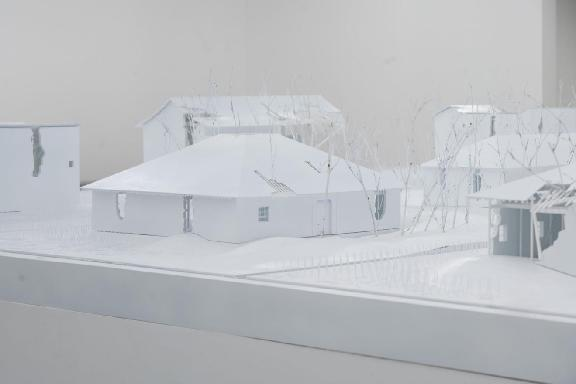

废墟模型©苏圣亮

废墟木构

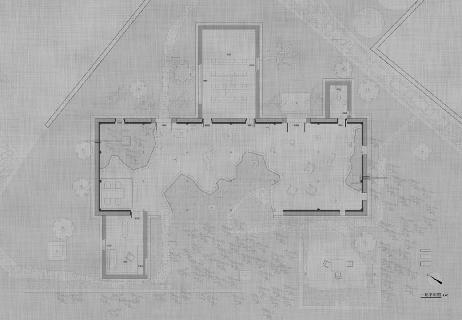

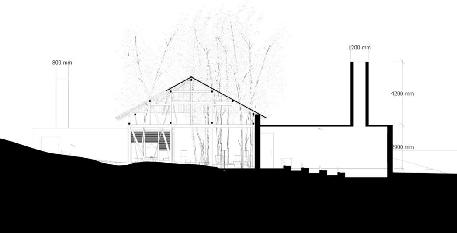

所以在不动房子的情况下,我们在边上加建了三四个小体量空间,这些小体量空间非常轻微地介入到这个系统,未来都是一些小小的报告厅、茶水吧,或是半室外的展厅空间。然后还有一条不规则的片岩石铺的路,这是我们对当代的一种景观与废墟相结合的综合思考。室内用锡敲打出地面,是一个非常现代的地面景观,上面有很多定制的灯,比较隐蔽地藏在梁架里面。

未来乡村展厅现状平面图

未来乡村展厅剖面图

未来乡村展厅效果图

未来乡村展厅施工过程

未来乡村展厅施工过程

同时我们将轻型的薄片石瓦和重型的石瓦结合在一起解决了屋架承重的问题,让它形成一个特别松的结构。因为“松”这个词,是中国艺术的一个关键词,所有的大物体其实都讲究一种“形散神不散”的状态,这些石瓦片的状态非常重要,它能让你感觉这个房子充满了一种自由气息。另外我们也想了很多办法解决屋面防水,最终采用了一种非标做法,石片排布一边高一边低,上面再压一块平瓦来解决防水问题,同时保证了屋面的纯粹度。

石瓦屋面施工过程

石瓦屋面施工过程

第二个是望湖驿,望湖驿是一个木塔住宅空间,里面所有的平面都是有坡度的,是对这个村所在地形的一种隐喻。因为它周围景观特别优美,所以外面采用了全通透的大玻璃,中间混凝土核心筒配合简约木结构,通过一些激光雕刻来定制一些设备和家具,打造一个纯粹的坡道住宅。这里面一共有五套居住空间,每套都有非常独特的构成。最顶层是一个图书馆,它是一个放松、聊天、交往的场所。边上宋代风的坐具包围着中间的书架,形成了一个非常温暖的木构空间。

望湖驿

望湖驿边上是一组安置房,30套左右。我们沿着山坡做了一个跌落式坡地聚落,采用可以做出一些不规则造型的沙土混凝土,形成像岩石一样的感觉,但总体来讲是一个混凝土框架结构。理念是把原来比较陌生的邻里关系重新纳入到它的空间体系里面,让大家把村落的生活模式带到这里来,鼓励邻里交往。

安置房

安置房

柒·大型构筑物的村落式瓦解

我们有一个殡仪馆项目,这是民生项目,它跟我们的生老病死息息相关,特别接地气,项目在遂昌的一个山坳里面,如何去消解建筑的尺度是一个很重要的命题。刚好有一个高山移民拆迁下来的条状新村,我们要把两个结合在一起,让殡仪馆的形态跟村落建筑有一个非常好的衔接,这就是我们想的如何让新建筑与传统村落形成一体化关系。

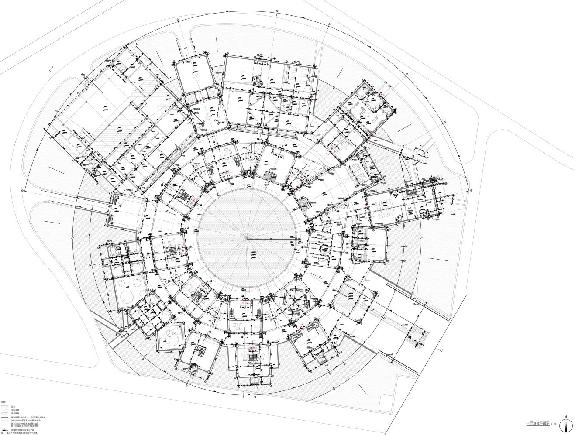

殡仪馆概念草图

福建土楼(图片来源于网络)

殡仪馆模型

殡仪馆的功能主要是三个,一个是守灵厅,第二个是告别厅,第三个是火化室。守灵厅和告别厅是单元式的,它的尺度刚好和一栋民居差不多,占地约120平方左右,所以我们利用它们尺度的相似性,做了两圈不同大小的纪念厅,然后设置一个500多平方米的下沉式火葬场,将它们形成了一个半下沉式的圆形聚落,一些流线在半地下,上面是一个村落化的景观系统,因为它是一个祭祀建筑,和民居又不一样,它的内核是有纪念性的,并且藏在里面,外部看不出来。项目整体是清水混凝土建造,单体“盒子”模拟的是一个传统天井住宅的建造方式。所以这些采光方式,包括一些空间还有屋顶的形态,都跟我们传统的四合院天井住宅有一定关联,只是建造方式和结构发生了改变。

殡仪馆平面图

殡仪馆效果图

殡仪馆庭院

殡仪馆守灵厅

殡仪馆墓地

殡仪馆墓地

殡仪馆施工过程

捌·小越馆.民宅重回水乡聚落

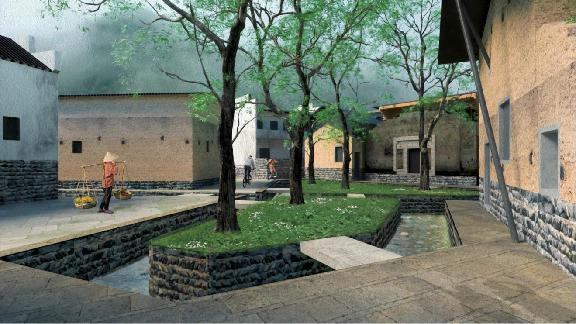

这是一个比较有意思的项目,在绍兴上虞地区的一个小型聚落——小越镇,绍兴地区具有非常发达的水系和聚落型的水乡结构,而这个小越镇里也有一条运河,和京杭大运河连在一起。这个老宅被政府收购以后需要改造。

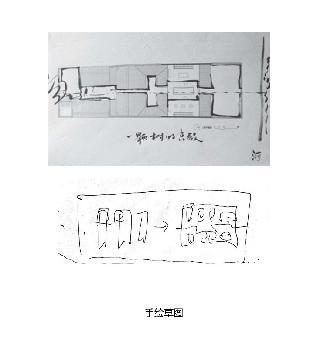

小越馆草图

我们希望赋予它一个理念,一个水聚落的环境。因为这个房子原来是一个普通的民居,两进三开间,再加两个辅房,结构非常简单。政府希望把它做成当地的公益展馆,成为当地文化建筑的其中一部分。我们从另外一个角度来思考,一是如何将这种封闭的三进住宅形成一个内向的小聚落,一方面解决它的空间形态,另一方面要解决它的采光。因为是展厅,我希望它能透入很多室外自然光线,而不是在原来非常昏暗的环境下用人工采光。于是我们在建筑中间切了一“刀”,给它加了一条水,这样三开间就变成左右两间。边上的风火山墙也全部保留下来。它在我眼里不再是一个房子,而是一个村。原来是3栋楼,一切为二后变成6栋,外部有一条水系空间,这样各种各样的空间场景就可以展开。同时中间的一些木板壁全部改成玻璃,形成了一个光的通道,外部的人也可以和展厅内进行互动。它变成了一个小小的聚落空间。另外这条水系在北边,通过一个河埠头,最终止于一棵大约15米高的水杉,工作室私下里把它叫做“一棵树的宫殿”。

小越馆©吴清山

小越馆©吴清山

小越馆©吴清山

中轴线与水杉树©吴清山

玖·黟县西村—木构样板房计划

再回到“造村”,刚才讲的是如何把整体的公共建筑,切成小尺度的聚落空间,让它与周边的环境或者地理要素进行互动。那么接下来还是这个逻辑,特别讲一下关于业态、空间和功能上面的策划。

比如我们正在做的黟县西坑村,这个项目里有很多建筑师介入,也有很多功能业态,比如有农场、书房、书院,也有茶院,还有各种电影公社等,它就是一个艺术家的聚落。我们负责的是一个木构博物馆主导的木构样板房计划,做一个当代的具有未来感的木结构样板房。我们核心区的一个整体考虑是以居住空间跟展陈空间结合在一起,与周边清澈的泉水形成一个当代的游牧空间,即居住、游玩和分时办公结合在一起。这是一个非常符合数字经济的当代村落。

木构样板房

木构样板房

木构样板房效果图

木构样板房效果图

木构样板房效果图

造村有三要素,一个是水口,第二个是风水林,第三个是重要核心建筑。我们重新塑造了水口,用很好的树种植了风水林,我们希望建造一个祠堂类建筑,形成一个明确的精神标志物。同时沿着一侧发展各种亲水空间,包括在村中心的位置,种一些枫杨,与边上来自于山涧的溪水围绕形成一个小型的交往空间。我们的理念是希望新建建筑保持一种朴素的客观的状态,而不是那种非常嚣闹的集群建筑。

拾·抱珠楼

项目位于宁波慈城,这里以农居房为主,没有特别多的遗迹,大宅也很少,边上有很多全国重点文物保护的老建筑,我们的任务是改造加建成一个聚落化的图书馆。最后我们改造了两栋大房子,加建了两栋新房子,使整个建筑与环境较好地融合在一起。

抱珠楼在慈城中的位置

抱珠楼改造前鸟瞰图

抱珠楼改造后鸟瞰图©赵赛

抱珠楼一层平面图

抱珠楼改造后鸟瞰图©赵赛

我们在建造方式上做了调整,一方面考虑到功能、防火的要求,另一方面考虑到周边房子的现代性,所以我们在做这个建筑的时候有不同的设计主导倾向。主入口花园、临时展厅、主阅览大厅、一般阅览室和后花园与藏书楼最终形成了一个新的组团关系。在老房子室内我们做了很多现代材料的介入,我们希望用一些反光性比较好的材料作为它的表面,来弥补老房子内部采光的不足,让它形成很多漫射光,以光线来主导整个室内设计。老房子里面改造出来的各种小展厅,原木的书架展示柜,和展厅金属盒子的质感,再结合老房子幽暗的肌理,能清晰地看到三个材料的层次。

老房子修复改造©赵赛

老房子修复改造©赵赛

老房子室内改造©赵赛

老房子室内改造©赵赛

老房子室内改造©赵赛

老房子室内改造©赵赛

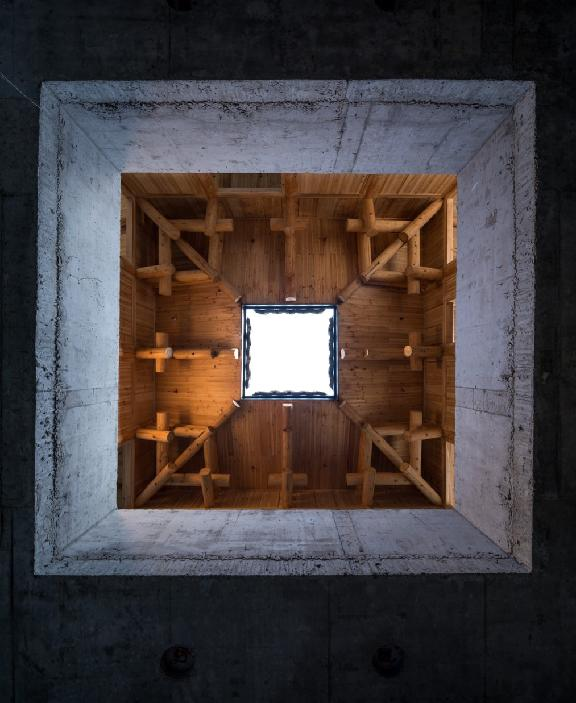

接下来是三号楼,宁波地区有个藻井叫做螺旋藻井,它模拟的是一种星空的感觉。小木作在我们和张准老师一起努力后,变成了巨大的承重结构。这是整个聚落里面最重要的一栋房子,是一个公共客厅的概念。一楼是一个八字厅作为阅览厅,当地老百姓把它叫做八角楼,八角楼是一个传统的老百姓对它的认识,“八相之地”,它意味着吉祥的意思。二楼是多功能厅,我们把它的力学构成重新进行了梳理,将它变成了一个有难度的、高技巧的当代木结构做法。

一楼八字厅©赵赛

二楼当代木藻井©赵赛

二楼当代木藻井©赵赛

木藻井模型(结构主创陈佳琪)©卜一模型

八角楼排门©赵赛

其中一个后院中间,传统中轴线在这里变成了一个坡道,与老房子和新房子形成了一个结构关系,同时清水混凝土建筑书库与对岸的新建筑形成了一种视觉上的延续。在我们这里从来没有“一以贯之”的想法,我们希望追求一种动态的、当地的,同时非常关注周边村落关系的一种建造氛围。另外一边一楼是书库,二楼是阅览厅,它是通过一个楼梯联系,这个楼梯花了很多心思,中间通过一个圆钢柱与边上榫卯结构的踏步和钢板形成一个完整结构,非常稳定。一个整体的环境建筑,与道路、广场形成了一个相互联动的系统,最终消隐到古镇里面去。

三号楼一楼旋转楼梯©赵赛

藏书楼室内©赵赛

藏书楼室内©赵赛

三号楼坡道©赵赛

三号楼坡道©赵赛

藏书楼坡道©赵赛

最后一张图就是这些围墙,我们希望营造一个与老围墙与众不同的气质,同时要带一点木构的影子,像木梁一样,通过一个交叠的关系,和整个混凝土建筑回归到木结构的基因里面去,让它不要脱离整个语境太远。

抱珠楼围墙©赵赛

抱珠楼围墙©赵赛

抱珠楼©赵赛