NEWS CENTER

NEWS CENTER

历经多年的熔炼,中国美术学院风景建筑设计研究总院多位设计大师在持续的实践和探索中形成了多元的设计风格,在创造丰富作品的同时,也彰显了极具个人特色的艺术理念。为了进一步增进设计交流,我院青年设计师协会主办了“聆听大师系列”沙龙会,旨在分享各位设计大师独到的设计理念和见解,在交流与互动中碰撞设计思维,开阔青年设计师的眼界,为他们的创新设计带来无限灵感源泉。

本期带来分享的是设计大师郑捷。

7月15日晚上,我院青年设计师协会于风景院20号楼举办了“‘聆听大师系列’——风景园林的传统与再认识”主题沙龙活动。本次沙龙活动由人文景观研究院院长郑捷主讲,我院副院长、技术负责人兼总建筑师刘珂,青年设计师协会秘书长江浩等设计师出席。

沙龙会以“风景园林的传统与再认识”为主题,针对我们设计行业大部分设计师习惯于以解决具体问题的技术性思考来代替对于行业发展趋势以及本质和规律的理论层面思考的现象,主讲人郑捷围绕中西方文化的差异、风景园林艺术的文化传统以及传承与创新三大板块展开分享,并结合以往具体案例进行展示与分析,分享其从业过程中在形而上与形而下不同层面对于风景园林与风景建筑设计的一些思考所得。

设计艺术作为文化的一种表现形式,离不开对文化本源的探寻,“中西之辩”与“古今之争”是当前艺术发展创新必须面对的两个极其重要的关键问题。

郑捷从东西方文化的差异入手,阐释东西方文化给设计带来的不同影响、东西方对于传统与现代关系的不同看法,从而探寻在不同文化、不同历史背景的影响下,我们风景园林学科以及风景建筑专业可能的发展之路。

“大传统”与“小传统”

郑捷认为在我国文化传统的历史背景下,风景园林学科包括风景建筑专业的传统可以分为“大传统”与“小传统”两个层面。“大传统”反映的是由文化传统的世界观而来的价值观,是基于为满足个人心性超越的追求而衍生出来的各种文化艺术共同遵循的价值系统;对于人、事、物相关的世界认知,“大传统”表现出体、相、用三位一体的观念;人与人、人与自然的关系,在各个层面都具有高度耦合、高度同构的拓扑特征。“小传统”是指人居环境营造的传统,包括大传统价值认识延续下来的营造观念及解决具体问题的技术手段等学科及行业操作层面的惯例。“大传统”由本体论到认识论乃至方法论的文化体系,直接影响到风景园林学科、风景建筑专业 “小传统”方方面面的特征。我们只有深刻透彻地认识把握“大传统”的精神和本质,以及学科“小传统”对于“大传统”来说所具有的同构性,我们才能有足够的信心来谈论文化传统的价值,以及如何将其运用于学科“小传统”的传承发展,否则就等同于文盲的自言自语。

中国社科院王毅先生通过研究,提出隐逸文化是我们传统园林发展的内在动因,后者相与前者也可以看作是表里的关系。而我们不难看到隐逸文化的主体是传统的士大夫阶层,他们所秉持传承的道统就是作为学科小传统价值之源的儒释道文化的基本精神与核心价值。正是这个群体将文化传统的形而上与形而下有机紧密地联系在一起,形成了“大传统”与“小传统”难以分割的整体关系。士大夫除了利用尺度相对较小的人工园林拥有丰富多彩的园林日常生活,还有更多的大尺度的自然山水中的各种游赏活动,由对于山水生活的追求而形成的山水文化的面貌可谓令人目不暇接,也成为我们风景园林学科特色发展的一大宝贵资源。但不管是哪种场景,都围绕着追求人天同构的主题来加以展开,各类文化艺术活动以此的演绎发挥,都体现了“大传统”对于不同艺术门类“小传统”的深刻影响。

东南大学潘谷西教授提出过用“理景艺术”来概括风景园林学科以及风景建筑专业的各类实践活动,“理景”的“理”能更好地反映出人在其中发挥主导性作用的特征,这样一个看问题的角度,可以给我们很多启发。在他的《江南理景艺术》一书中将理景艺术按规模与特点分为四个层次,分别为:庭院、园林、风景点和风景名胜区,按不同题材分出六种类型,分别为:庭院理景、园林理景、村落理景、邑郊理景、沿江理景和名山理景。通过对于江南主要的理景艺术类型案例分析,相对系统地将传统的风景园林学科实践的整体面貌及其特点揭示出来,让我们对于学科“小传统”的范畴有了更为客观的认识理解。

我们传统的风景园林、风景建筑的实践作为引人向道的媒介,具有“载道”的人文特性,寄托着园主的世界观和精神追求,发挥帮助受众促进人格完善的作用。

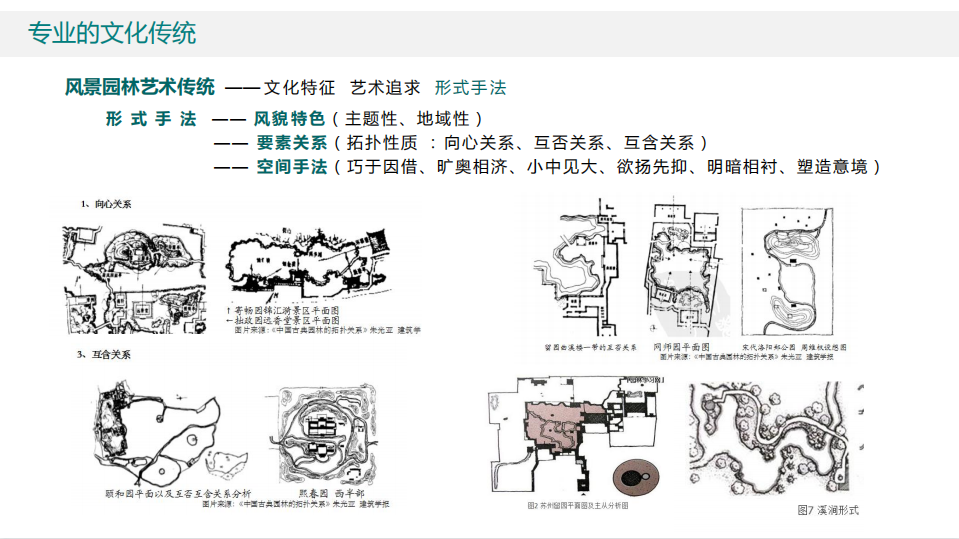

郑捷认为风景园林艺术小传统可以从“文化特征”、“艺术追求”与“形式手法”三个方面来认识和把握。“文化特征”主要表现为文以载道,即园林的设计寄托了园主的世界观和精神追求,园林生活包括了精神和物质两个方面,都是围绕着促进受众人格的提升和完善来展开构思和组织的。“艺术追求”的重点在于意境的呈现和写意手法的运用两个方面,写意手法的运用是为了能更好地达成意境的呈现,意在言外是艺术传统的基本理念,重要的是追求与受众建立内心的共鸣。“形式手法”则主要是着眼于形式语言层面的问题。我们的艺术传统注重风貌特色的塑造,所谓以神遇而不以目视,强调内在气质的传达。同时自觉地以特有的空间方式建立起要素的整体关系,以具象的形态和势态的组织来服务于相对抽象的神态的刻画。东南大学朱光亚教授在研究了大量私家园林后,发现在私家园林的各类要素组织中存在着一些拓扑性质,包括:园林中水池周边的建筑物的向心关系、互否关系,以及园林整体布局中虚实相生的互含关系等等。这些手法特征有效地满足了以写意呈现意境的需要。另外被大家所熟知的各种独特的空间手法,诸如:巧于因借、旷奥相济、小中见大、欲扬先抑、明暗相衬、塑造意境等等,在风景园林艺术创作中都被广泛地加以运用。由上述不同层面的种种艺术传统理念和技法带来的整体影响,形成了我们风景园林艺术小传统的显著特色,也是我们风景园林艺术这门学科未来发展的立足点。

传统与现代的结合与创新

在新型城镇化、城乡融合发展的大背景下,城市和产业的发展模式由“产—人—城”逐渐转变为“居(城)—人—产”,人们的生活也开始由追求物质生活向追求精神体验转变。在此背景之下,人们对于人居环境的要求越来越高,开始追求工作、生活需求之外精神文化更多层面需求的复合。这时“山水文化”的适时回归,与现代生活需求紧密结合,以其外在的生态自然愉悦感官,用其内在的文化性滋养精神,以唤起人们内在的情感共鸣。其中风景园林学科完全有条件也有可能在其中扮演极其重要的角色、发挥难以替代的作用。

在文化的传统被打碎了而文化的新统尚未建立起来的困境之下,余英时先生认为:基于我们今天对文化的认识,中国文化重建的问题事实上可以归结为中国传统的基本价值与中心观念在现代化的要求之下如何调整与转化的问题。在这样的时代背景下,郑捷认为人文社科主流所倡导的“返本开新” 的观点有其深刻的内涵,也是文化传统价值能够被透彻认识并真正得以传承发扬的关键所在。谈论传承与创新问题,需要大家在对具体问题的技术性思考之外,对于文化本体论层面的根本性问题有更为深刻的认识才行。

面对时代的困境与挑战,我们需要具备足够的智慧和信心,深入学习领会文化大小传统的精义,把握风景园林实践的基本特点,依循学科的文化传统惯性,在风景园林与风景建筑的设计创作中,自觉对照学科传统的艺术追求与目标、努力发挥传统形式手法的特色资源优势,以此在现代化社会发展的要求之下,努力推动学科的进一步发展建设,彰显风景园林学科的更大优势和特色价值。

大师简介

郑捷

教授级高级建筑师、高级规划师,国家一级注册建筑师

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司(景观)总建筑师

及人文景观研究院院长、首席设计师

浙江省风景园林学会副理事长

浙江省风景名胜区协会副会长

浙江省环境艺术家协会常务理事

浙江省住房与建设厅科技委员会委员

中国风景园林学会规划设计分会理事

长期从事以跨规划、建筑和景观三个专业学科为特色的设计创作,完成了侧重地域性、人文性的一系列不同规模、各种类型和主题的规划与设计项目两百余项。其中有十余项作品在浙江省和中国风景园林学会以及住建部的评奖中累计获得三十多个奖项,多项作品入选全国美展。2019年11月带领团队获得了英国皇家风景园林学会首届“景观遗产奖”大奖(Landscape Legacy Award Winner)。多年来累计发表学术论文十余篇,获得省部级荣誉称号多项。