NEWS CENTER

NEWS CENTER

对谈现场

陈夏未:

通过刚才的讲座,我们可以看到王灏老师是一个非常执着,有立场,也有自己体系的建筑师,而大家听讲座,主要看到的还是表面的东西,在这些东西的背后你肯定付出了很多,我是想问这十几年来关于你的工作状态、工作强度的情况,谢谢。

王灏:

我2006年到2011年在设计院工作,在2010年左右,我突然觉得小项目对一个建筑师在把控项目尺度方面的成长是很重要的。所以我的事务所成长经历,很像一个日本建筑师事务所,只是我比那些日本建筑师多了四五年在设计院工作的经历。

我记得公司刚成立的时候只有一个员工一起做这些项目,我觉得还蛮幸福的,因为在设计院做的都是大项目,在你没有足够能力把控它的时候,是被它把控的。它有很多规范,各种来自业主、领导或项目本身的束缚。

一到农村后,好像没有人来束缚你该怎么干,我相信很多在座的建筑师,第一次从事乡村小型建筑设计的时候都会有这样的感觉,感觉像无人区一样。一个建筑师能够有一个无人区让你“调皮捣蛋”,做各种自己想做的可能,是非常非常重要的。这种社会的宽容在中国目前还是存在的。但是在欧洲,或者在日本,它是通过制度保证的,每年有一些试验田、无人区,你能研究出来好的成果,就给你非常好的条件和支持。

我们虽然还没有一些制度上的保证,但是这个时代它可以带给我们很多其它的可能性。早几年我们在物质条件非常差的情况下,做了很多设计工作,因此设计强度还是很大的,有可能“996”都不止,但还是有乐趣的。首先我们事务所效率非常高,在一个恶劣的环境下面,用了几年时间建立了一套工作方法。2015年我到中国美院做了一些教学计划,做了一些调研性的工作。在后面5年中,大家首先不是一个工作状态,而是一个研究状态,这让我们可以跳出项目本身的束缚,而从另一个角度来看待它。

木藻井模型(结构主创陈佳琪)©卜一模型

另外,我个人很注重从实践中或者从传统遗产中受到启发,我们目前大量的木结构设计工作,其实也和传统匠人有关。刚才说到为什么叫“佚人营造”,就是我非常尊重那些民间的匠人,他们给了我们特别多的支持,使我们能够有很多工艺方面或传统技法方面的加持。我们事务所基本上是一个三角架构,第一个是事务所的职业团队,然后是和本科生一起的毕业设计团队,还有一个是一些民间的匠人和非常有意思的工艺顾问,这“三驾马车”成就了我们能够建成一些特别的项目,这就是我们事务所的模式。未来的理想状态,我还是希望有一个比较稳定的基地,能够把这三拨人放在一起,这样他们会发生的化学反应可能比现在会更多。这就是我们的历程。

佚人营造的研究计划:溧阳方里村同字型水系结构

张准:

从结构方面讲,我觉得不仅是木构,从其他结构系统上,我能感受到王老师在挖掘一些中国传统意向的同时,并不希望完全复制之前的东西,而是想要把它调整过来,用一种相对现代的或者是个人理解的方式,把它重新实现出来。这里面就涉及到几个问题,第一是材料选择的问题,在对某些传统结构还原同一意向或同一形式的时候,是否仍然采用同一种材料?

第二是结构系统上的问题,表达同一种效果可能有很多种结构做法,从结构角度来说,因为有规范的限制,或许我们可以选择一个更容易符合规范的平常方式,当然也可以研究一些其他方式。那么当出现更大更复杂的项目时你在结构上会考虑怎么样去实现它?然后在材料的选择上你有什么考虑?

王灏:

我觉得“结构建筑学”目前在国内是一个显学,前辈们对结构如何介入空间情景的研究,影响要比我们大得多。这是一个非常重要的本体话题。其实60、70年代老一辈建筑师有很多非常好的朴素的结构修养,但是还没有演变成一个很重要的引导设计的手法。

2000年以来, 中国建筑师花了20年左右的时间夯实了这一课,包括年轻建筑师能够补足短板,从材料到结构、从功能到形态、从建筑到空间等一系列“标准动作”。我们原来都是有缺陷的,但现在基本能把这些缺点补足。一些建筑师也获得了很多国际奖项,有些也已经走上了国际的舞台。

我觉得最重要的是去思考如何赋予建筑与传统营造、建筑与传统文化和建筑与我们未来的生活方式更强大的可能性。现在日本的一些结构做得越来越人性化、概念化,包括一些挑战极限结构的项目,这是它社会文化现象的反映,而不单纯是建筑师的艺术追求,它是一个社会状态在优秀建筑师身上的反映,这就是我理解的建筑学本体与社会文化的关联性。

在我们事务所,每年都会有一两个住宅项目一定要做到较高完成度,包括建筑的迭代,我们不仅是做一个项目,而是把事务所一直放在中国当代住宅进展过程里面来看待,所以当遇到一些大型项目的时候,我会主要致力于将大体量建筑小型化。大体量的建筑对结构的挑战,其实是保守的,因为我们不可能在大型的机场或者医院里挑战一个极端的结构,大型建筑首先要保证的是造价、时间和功能等方面的要求,其次才是美学要求。如果要齐头并进掌控这些,还是需要一个统筹的策略。例如“造村”,我们会把这些大型建筑的结构瓦解成细胞式的聚落结构,然后再去寻找突破的可能性。

粮仓—一个建筑聚落

比如要做一个20000平方米规模的木结构建筑,在中国目前的规范下几乎是不可能的,但我可以把它分解成100个200平方米的空间,甚至更多,这样就变成了一个有着强大设计策略引导的结构体系,然后在设计策略、思想,包括与聚落关系上形成更多的可能性。要实现这个理想,最终还是取决于对项目的把控能力。我经手这么多项目,或多或少有一些挫败,但是总的来说我们最重要的一些设想,比如房子的结构,大部分是按我的想法落地的。

粮仓模型

我上周翻了一下最新的木结构设计规范,上面写了一句话,“一些实验性结构可以以实测数据作为依据”,这句话的意思就是你想出了一个节点做法,规范里没有涉及,可以根据实验数据作为结构的检测或者计算的依据,这一句话的背后是一个强大的科研机制。比如我当年读的斯图加特大学,他们最强大的学科是轻结构所,研究各种各样的“轻型结构”和“仿生结构”,包括最新的“参数化结构”,所以他们的轻结构事务所也是全世界做的最好的,从慕尼黑体育场开始,我就觉得国外走技术这条路线的传统,我们很难跟上脚步,那时候我去做一些城市的研究,我觉得我们传统的工业建筑里面也有很多非常好的结构形态,这也是一个学科建设非常重要的话题。

粮仓

粮仓

孟凡浩:

我和王灏老师平时交流挺多的,但是这么系统的听他近年的一些作品,和平常感觉不太一样,因为他叙述的过程中会有自己的脉络和归类。

我们现在一些“巨无霸”设计院,基本都是做“商业设计”,在这当中,时间也好,外部条件也好,业主也好,让我们不可能有充裕的自由度去做研究性的事,所以绝大部分的建筑师,是跟在后面做的。如果在商业建筑师中做到对一些体系、一些产品有迭代的表达,已经是很好的了。我觉得某种程度上王灏老师和王澍老师走的路挺像,虽然他是“同济派”,但是他也在美院任教,他去闯这条路的勇气特别难得。我自己也面临这样一个问题,在中国做设计困难特别多,包括一些规范和行业不太好的氛围都带给我们很多影响,尤其又是资本占据特别主导地位的氛围下,像王老师选择走这样一条路是非常值得我们去学习的。最早我认为王老师是搞纯木构,后来我发现他有很多东西,把钢索、钢木结合,他会“同质异构”,用古代材料,用创造性的构造去做,还会“异质同构”,用混凝土和石头去做成木构的感觉,所以我想问王老师,你觉得怎么看待这两者之间的关系?

粮仓

第二个问题,这么多年下来,你都是借助室内建筑一体化去做整体性,非常好。你现在的客户群是比较高端的,有很多都是有钱有品位还喜欢中国风的人,因为你的项目的造价肯定比普通混凝土造的房子更贵一些。那么你有没有想过怎么去让更多的不那么有钱的或者是说没钱有品味的客户也能享受到你的这种作品。

王灏:

这几年看中国建筑的发展速度完全出乎我们的意料,我刚创业时完全不知道我们的未来在哪里,到现在发现每天都有非常好的建筑作品在自媒体上面发表,在我们附近就可以找到,这代表着我们中国社会非常大的一个发展和进步。

第一个问题我觉得是比较难的,首先任何一代建筑师,不管是哪个国家,从传统到现代都有一个转译过程。比如说德国古典时期的卡尔·弗里德里希·申克尔(Karl Friedrich Schinkel),他把古典的东西简化,把秩序、崇高转译成当代建筑的设计理念,如开放性、透明性,包括建筑与城市的关系等,还有阿道夫·路斯(Adolf Loos),他的作品工艺感和完成度都很高。我觉得转译期间的一个特征就是工艺性特别好,在这个时候就会同时出现“同质异构”或者“异质同构”这样的东西,这意味着在转译期间,新的材料和一些新的设计思想一定会出现。

抱珠楼排门,对传统门的延续©赵赛

对木结构的研究,演变成做一些混凝土仿木构,这本应该在60年代出现,但是我们中国做转译的历史进程被打断了很多年。50年代之后一直到80年代期间,中国有很多好的工业建筑和一些基础建筑,像桥梁或者农业饮水渠等等。但是在公用、民用建筑这块就没有出现特别好的转译设计。其实在解放前,第一代建筑师,像梁思成、董大酉,包括做中山陵的吕彦直先生,这些前辈都出现了转译,就是“同质异构”、“异质同构”这些东西。比如吕彦直做的广州的议事厅,用钢结构做它的内部,用一些简化的中式拱券门或者类斗拱做大屋顶,但是解放以后这个事情停滞了。我所理解的是我们更多的是从一个比较小的角度,例如一个木结构,然后从村落里面的营造工艺介入,对传统的工匠史的再挖掘。我们对家居系统也有一套自己的理解,也设计过很多新颖的家具,其实北欧芬兰的木制家具,它从中国的传统家具里面汲取了很多,才造就了北欧家具在当代的重要性。所以我从来不认为“同质异构”和“异质同构”是一个相互违背的事情,只是我们在面对不同项目的情况下,针对造价,针对现在的形势,采用不同的策略来转译。

抱珠楼室内

第二个问题,我觉得建筑师是需要很多社会活动的。比如日本建筑师矶崎新,他是一个非常重要的社会建筑师和策展建筑师。他对公众传播建筑理念产生的影响更大。我们社会需要各种各样的建筑美化运动,比如上海刘悦来老师有一个社区花园营造计划,它的专业门槛不是特别高,但是给市民有一种花园启蒙运动的感觉。

其实我们大众是非常需要建筑启蒙运动的,为什么现在大家觉得独立建筑师或者说好的项目多了,这跟自媒体的发展息息相关,自媒体在中间就是一个最大的建筑启蒙运动。你随手不经意发的一条朋友圈,很有可能点燃了一个建筑爱好者的火花,因为一开始他不知道什么是好的建筑,但是他能不停的看到各种媒体上发表的项目。现在大众媒体对建筑审美的普及越来越多,或者你会发现一些建筑师和艺术家走得越来越近,说明它从一个非常封闭的专业圈开始慢慢走到了一个大众圈,这就是我们建筑的威力。它把专业性瓦解掉,变成了一个可传播的世界。这又唤醒一些对建筑有初步意识的人和对建筑审美有要求的人,使这些人又成为重要的建筑发烧友。

抱珠楼室内改造©赵赛

他未来可能是项目委托方,可能是一个官员,也可能是当地一个重要的文化推手。经过这一轮一轮的变化,我相信未来整个中国的建筑氛围也都会提升。其实我们建筑师需要有这样的意识去传播传统审美的重要性,我就觉得这个就是“布道”。我们需要制作者,也需要布道者,我们现在做的是制作者,把产品本身打磨的很好,我一直坚信最好的产品就是最好的传播者。

我印象很深刻,2013年凤凰传媒给我们做的一个主题专栏,阅读量有300万,却没有带来业绩,但是我认为这是一个早期的比较大的传播效应,它后续还是会产生影响。这几年走下来,会有一些“心心相印”的人突然出现。

抱珠楼入亭口

刚才你这个问题有一个后续我觉得很重要,未来我们会非常关注项目的运营方,因为有可能刚建成的时候效果很好,两三年过去里面乱七八糟,完全影响这个项目应该有的状态。有好的运营方,再有明确的功能定位的加持,会让大家觉得这个项目很接地气,在5年或者10年以后回访还是觉得这个项目有很好的现场氛围感,我觉得只有这样,这个项目才算是完美的。不光是和业主做一个关起门自己玩的私家园林,好的建筑应该有强烈的向市民开放的分享精神。

王欣:

刚才王灏老师已经讲的很清楚,中国当代以及未来建筑师的个体责任和整个建筑师群体的责任应该是什么。从他个人的理想来说他是想做产学研一体,是吧?(笑)他一直以一个相对个人的方式在做这个事情,实际上是一个自我启蒙和启蒙世界的方式。“产”、“学”、“研”,你得把这三个方面打通,启蒙自己,启蒙一小撮人,然后再启蒙整个社会。

第二个,其实很多人对王灏老师有一些误解,认为王灏老师只是专注于某种结构美学,今天我第一次特别系统地听王灏老师梳理他的思想脉络以及整个思考的格局,他是站在一个大的背景下去讨论一个建筑或者一个小型的建筑群,或者一个大建筑群里某个空间节点的问题,这是土生土长的中国人才能真正理解的。包括后来谈到天童寺行径的体验结构,这充分说明王灏老师不是在做一个小建筑,不是在玩一个看上去很“花”的结构,实际上是有大的背景在里头。我相信将来会出现一大片东西,这片东西是和大的地理结构呼应的,实际上也是园林的范畴。我们现在讨论园林,脑子里只蹦出皇家园林或者苏州古典园林,那是城市化后,人对自然心的补偿产生出来的城市秘境,是非常个人化的东西。但真正中国园林思想根本不是围墙里面的东西,它更大更广。

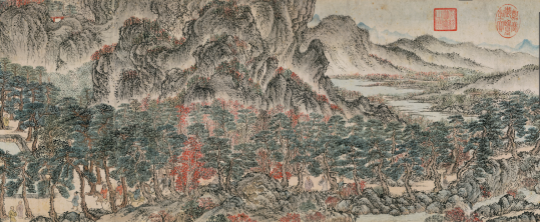

元四家之一王蒙《太白山图卷》中的天童寺前古松道

第三个就是对单体的讨论,有一个成语叫“不舞之鹤”,就是不会跳舞的仙鹤。我今天看到那些在大石头群里立起来的房子,就想起了这个词。我们中国现在盖的百分之九十以上的建筑都是“不舞之鹤”。今天看到那些房子,每一个房子都是一只舞动的白鹤,它的舞动不是强做表情的舞动。它的柱础大到重叠在一起,像浪一样在翻滚,每一颗柱子都不一样高,基础是卡进去的,还是拽住的,还是就靠摩擦力?这都是一个谜。所以这件事不是本体想干什么,其实是你选择了这样一块地,你对这块地的态度,使得房子轻易的飞舞起来。这件事里你会发现木构建筑体现了极大的自由性,好像有一套规范,一套秩序,都是为跳舞准备的。这里我总结两点,就是“无外围,无本体”、“无地理,无本体”。

青山寨建筑与山石的关系©西西

王灏老师今天大多是关于“宅”的讨论。十几二十年来,极少有建筑师做讲座讨论这个建筑学最核心的问题——“宅”。大多数建筑师讨论的“宅”可能是房地产的“宅”,房地产的“宅”也能算一个“宅”,但是应该不是最核心的“宅”的概念。

对于类似于“宅”这样的类型,我总结一下王灏老师的“二元法”。第一是“老形制感”,这个特别重要,形制是不能丢的,它是一个正宗的传承。我把它叫老形制感加结构植入性风景。老的形制感打底,这样有法可依,也能够在礼仪上不触动什么,但破解它的方式,就是王灏老师的屋子里头那套自然。这套自然是他的木构系统,是非常强势的“侵入”,带有一点点侵略性,包括他极度迷恋的竹林,“杀”到屋子里去。我第一次看到他拍的照片很出神,因为我十年前带学生下乡时也看到类似一幕,我直接给它起名叫漏殿,所有一切隔阂都打掉,完全捏在一起,也是一种方式。就是自然跟人同在,个体与宇宙同在,在可能没有木构的时候,王灏老师也很厉害,就是“破门而入”,看着好像有一个“哥斯拉”刚刚从这里走过留下的痕迹,这是我们在超安定的建筑里体会不到。

牌坊门村废墟原状

我小时候是住过断壁残垣的,我深知那种废墟是极具时间感的园林。《园综》里也写过类似的情况,在断壁残垣里有两个鲜衣怒马的公子哥杵在那里聊天,这么破败的场景,就觉得是“传送”过来的,在不可能的地方出现了和这个事很不搭调的两个人,所以,我很出神于王灏老师那个设计。然后后来看到“一刀切开”的绍兴小越馆。一刀切开实际上是一个人行进仪轨的轴线,以这样的方式直接切进去,最终你会发现它是把封闭的民居以祠堂的方式或者公共建筑的方式突然间还给城市。这个很厉害,和当初拆巴黎的方式一样。他的一刀,我认为叫“园林之刀”,和木结构强势介入的道理是一样的,强行介入一种自然,这是王灏老师的自然体系。木结构特别重要,就是中国人讲的,抬头三尺要有风景,王灏老师一直想要复兴这样一种结构里蕴含诗书礼仪传承的风景。

小越馆中轴线上的园林©吴清山

第四个问题,现在大多数建筑师讨论建筑个体和本体的问题,其实很好。就和我们现在研究园林一样,看到的只一个“壳”、一个“尸体”,头软的东西是没有的,活的东西也是没有的,我们不知道以前的人怎么生活,我们是研究“尸体”的方式在研究园林。所以说建筑师不会设计家具,或者根本不懂软装其实是有问题的。你设计一个“壳”,最后人怎么进入,怎么把人承载下来?我记得很早王灏老师就自己设计家具,这一点我非常认同。还有很重要的一点,就是你的建筑是否能够从椅子的角度重新反问房子。所以今天我们看到那个特别不起眼的抱珠楼小亭子里面,王灏老师将四个围合的椅子加上中间的一根柱子做出了自己的“美人靠”,使传统的家具跟建筑长在一起。这其实是个反思,我从家具的角度再反看一次建筑,大中观小,小再回问一次大。

抱珠楼小亭©赵赛

我今天另一个问题,王灏老师的事务所名字叫“佚人营造”,意思就是这么好的房子,但我们不知道是谁干的,这是王灏老师的一个比较大的企图心。其实你的这套木构并不仅仅是满足自己或者这个小团体对系统的完善,我相信你胸中一定有一个类似于“木构中国”的系统性设想。

王灏:

其实真没有这么大,我一直认为道为上,术为其次。木构很容易被人误解成结构系统。为什么古代人造房子,大家都不会去记人的名字?它有更大的法在后面,那是中国古代的文化系统。如同佛教是一个宗教,其实中国木结构也是一个“宗教”。它有很多隐形的法规,这个法规不是写在建筑表面上的,虽然有《营造法式》这样的书,但它不算理论书,只是一个指导用多少工来做事情的一个简图。我认为它背后的东西是一个社会伦理的缩影。

抱珠楼木亭©赵赛

我一直跟学生讲,木结构最大的两个养分,第一个是材料与力学的关系,比如说木结构基本上就是杠杆原理,我本质上不迷恋传统木结构。很多人认为榫卯很牛,其实榫卯有很多的结构问题,只是大家被它的表象迷惑住。很多榫卯玩弄的都是小技巧,它不是去表达榫卯本身,更多是去表达一种文化,比如对美好生活的向往。它会在雀替上做各种雕刻和图案。也就是说,我们要把它简化成基本的力学关系,让它符合当代生产的要求。第二个最重要的是,它是建造环境的一种关系,这才是木结构最核心的。木结构是一个轻型结构,它是一个可被预制化的东西。比如用混凝土去建造,会发现它跟自然的关系就没有那么友好,它一定要用重型基础,要条形开挖等等,叫作重型手术,要对大地动手术,才可以去做混凝土建造。但是做木结构,它和大地是一种起舞的关系,大地的基本条件它都可以满足,不用进行大规模的垡地运动。

抱珠楼木亭©赵赛

所以我觉得木结构对自然的营造有特别的优势,这也是我认为木结构最大的特点。对我们当代建筑有启发的,不是这个斗拱怎么做,而是我营造这个房子如何与环境形成更大的动态关系,或更大的和谐关系。所以我觉得不是我要去做木构中国,最重要的是通过这种记忆结构图调动营造方式。但这些记忆结构很可能和木结构有非常重要的关系,这才是我们未来的诉求,而对建筑的本体,我们未来还会采取中性的做法。

抱珠楼木藻井©赵赛

同期我们还是有很多混凝土建造和钢结构类型的东西,只有将这些当代的建造系统一视同仁,才能去满足一些低造价的要求,或者去满足一些更普遍的建造可能性。因为好的木构,它的造价、它适应的建筑类型还是有一定局限的。一个木结构房子,做一些保温、隔热,或者防火要求,它还是有自己的短板。只有这种思想系统成立,才能建立起一个全画幅的场景,在场景下所有的建造行为,你如果有一个强大的阅读能力,它都是可以为你所用的。它只是符合不同造价和地域要求,最终出来的东西可能有时混凝土像木构,有时木构像混凝土,只要它不违背材料的本性,都是可以的。这是我觉得当代建筑师应有的格局,而不是只有木结构建筑做的特别好,混凝土建筑做的一塌糊涂,这种情况是不允许的。

潘高峰:

我跟王灏认识有10多年了,我去过你的春晓老家,你的柯宅,你姨夫说你跟他描述的设计和后来建成的样子完全是两回事。我也去过你上海的家,在自宅里面,我问了一个问题,你设计这样的家,女儿会不会有意见?因为整个室内从地面、墙面到顶面全都是水磨石,包括吃饭的餐桌、餐椅。客厅的沙发就是个榻,很硬,整个房子没有软性的东西。客厅与床之间介入了一个水系,你描述了一个“竹林七贤”般的非常文人的生活方式,但我认为这肯定是有问题的。

我提一个疑问:你从造房子开始,到造村,未来可能造城了,那么接下来王老师你有什么计划?

王灏:

谈不上计划,我觉得作为一个建筑师需要一个强大的内心,像菩萨一样,既是韦驮,又是弥勒,你内心要非常清楚自己想要什么,同时应该客观地预知到,有可能有一堆唾沫会把你淹死,需要准备好“救生圈”。

虽然我很清楚会有很多反对意见,但我觉得年轻的时候机会非常少,如果要从别人身上做实验,那首先得从自己身上下刀子,这是一个很客观的本性。一开始因为项目体量很小,即使付出代价,也会在一个很小的范围之内,最多只有那么几个人把我骂的半“死”,但如果我没做好一个大型公共建筑,就可能会有一堆人骂我。我一直觉得我的心态有两面,一面是在施工队或者员工做得不好的时候,我会大发脾气,另外一面是需要笑脸面对这些批评者,比如确实你当初图纸没考虑周全,或者说对一般人的体验感考虑不够。我觉得建筑师就是这么成长起来的,其实做一个大家都很满意的房子,工厂就可以帮你搞定,而我认为艺术家最牛的就是能做出让大家不满意的东西,这是一个能力,也是对这个社会的“批判”,你如果要想做一些思想层面的实践,一定会面临这样一个结果。

潘村施工过程

关于未来的计划,当务之急的是解决我们设计人员的紧缺,我们现在经常是一个几万平方米的项目,从建筑到室内到景观需要在一年内做完。同样的项目我们要把它做得高质量,意味着需要更多前瞻性的计划。

粮仓施工过程

粮仓施工过程

中国是一个发展中国家,我们很清楚造价、时间、预算,包括配合工种的水平都是计划之外的东西,你如何在如此恶劣的条件下去利用这一点点“造房子”的机会,做一个相对有思想的建筑,才是未来我们非常重要的计划。所以我们不停地在研发一些类型的可能性研究,比如我们目前的一个小计划就是想把江南地区的一些核心村落做一个初步研究,把那些我认为非常有价值的,我这么多年感悟下来的系统性的东西,整理成一个小册子给大家,我认为这远远比钻研技术,比如砖怎么砌,木头怎么搭更重要。倒不是说我们要去引用,因为引用、借用、转译,它需要大量的实践机会,但是我们如何去把这些思考变成一个可阅读的,可以传播的理念,其实比项目之外的东西更重要。

佚人营造正在进行的绍兴水乡研究

另外我们有一个出版计划,我们希望把这几年的一些作品,包括和王欣老师关于住宅的讨论汇成一本书。因为我觉得住宅非常重要,从住宅中我们更能认识到并且去改变我们原来的体验缺陷。我们小时候没有什么高质量的生活,比如在家里加入音响室、桑拿房,装修各种各样的大客厅,你是否想过为什么客厅一定是四米开间?为什么卧室一定是这样配置?其实这些都有很多的可能性。所以我们要打破既往对住宅的认识,对自然对地形的阅读,对于我们生活空间组成可能性的认识等。

提问人一:

王灏老师您好,基于我自己的理解,讲座题目叫“造村”,但说下来我感觉是在造“结构”,这个结构不只是包含梁柱的那种结构,好像是在造一种关系。您最开始提到松风水月的那个村子,周围都是山和一些老房子,与山有一些对应关系,在我看来那是一种顺势而为的关系。再往后您的介绍里,还有一些词经常出现,比如“封闭”和“开放”,还有您提到“松”,这都与中国美学有关。我感觉对这种结构关系,一方面您好像有顺势而为的那一面,另一方面也有跟原来的环境关系背道而驰的地方,比如小越馆从中间切开那一下,比如毛竹穿过屋顶的那个案例,它好像是顺应屋顶穿破的现状,是顺势而为,但其实和原来老房子,和周围的关系是背道而驰的,是另一种关系。

那么,我个人理解,您是不是习惯在理解结构关系的同时,但凡有机会就会选择“背道而驰”?或者说,哪怕没有机会,也会尝试寻找这样的机会,让方案好跟原来的结构有一种剥离感。如果说松风水月那个村子是一种“结构相似性”,那么您的房子里好像有一种“结构相悖性”一直在那里。

王灏:

我大概能明白你的意思。之前我们在上海有个小讨论,我跟朋友讲的是,一种更加隐蔽的设计。就是说建筑师更像产品设计师,就是把他的个性手法或者审美再往后躲一躲。有可能像一个不知名的,比如上海某个小店,前身可能是二三十年代的,有个欧洲建筑师或者一个留洋建筑师做了一个小洋房。在经过100年后你会发现它的设计感没那么强。为什么?因为它跟周边的房子长得特别像。它本身其实是一个很有设计感的房子,但是好多细节都被后面的植物或者广告牌等各种东西干扰,你的视觉焦点进行了转移,原来这个视觉焦点就根本不关心了。

我觉得你是挺敏感的。因为我还是希望我们在年纪比较轻的时候对自己下手狠一点。因为这和体内的化学激素有关系,到五六十岁以后,想激烈你也激烈不起来,因为根本没有这个精力,也没有所谓的力度。大家都会说,是很和蔼的老先生做的设计,大部分建筑师到了五六十岁以后都是这种状态。我宁愿现在手法激烈一点,痕迹更加明确。这样才能不停提醒我们,需要有这种力度的设计。

第二个你刚才说,我们造村需要一个结构,那么在我们内心其实有几个结构方向。第一个就是需要一种可识别的,可以给大家回忆起来的所谓的记忆结构。这个记忆结构其实是由一些非常特定的要素和环境结合在一起的一些建筑或者建筑群体构成。比如刚才的埭头村,我叫学生把记忆地图画给我。他其实是一年多前去的,他就把记忆最深刻的东西画给我,这就是我想要的。以后不管你去造哪个村,我都希望会有这么一张图来统一这件事。为什么说古人伟大,因为那个时候指导设计这个村的设计师,不是我们说的专业设计师,他是有很好理论的风水师,结合当地乡绅文人,这两股力量在一起,决定了大部分的村落结构。但是因为时间原因,树本来可能是一棵很小的树,它变成一棵二三十米高的树。这个树从一米长到二三十米,意味着空间结构在发生变化。所以要补充一个理论,我们希望建筑师狠一点,因为再过十年,再过二十年,会发现今天看到的所谓的“一刀”,会发现好像不太重要。因为边上植物都长起来了,边上房子可能塌了一截。你看王澍老师08年的建筑,跟现在去看完全不一样。在营造这个空间的时候,最重要的就是造村三要素,一个是记忆机构,第二个是水口,第三个是风水林。记忆结构其实是一个设计系统,水口其实是泛指的山脉水系环境,风水林讲的是植物系统。三个要素代表三种模式,这三个东西都是生长类型,不是固定不变的。所以说生长要素很重要,中国人讲时间概念,在我眼里,是一种生命体生长的系统。我昨天还在跟一个学生讲,不要上来就把树搞的巨大无比,他觉得我们应该种二十米以上的大树,我说你把这个树种了,房子就不用再设计了,因为一片森林是原生态系统,它永远比一栋房子要好看。所以做村的时候,先把记忆结构做好,再考虑先种小树,第二稿改成十年或二十年以后的树,再看一下空间状态。我觉得十年以后这个空间动态平衡系统才是OK的。

提问人二:

王老师您好,我是环艺专业的,但是想要学习建筑设计,请问非科班出生的人该如何自学建筑?

王灏:

从个人的感悟来讲,我觉得是否是科班并不重要,因为有些学校里理论知识教育我认为是滞后的,当你掌握很多技术的时候,理论才变得有用,但是仅仅是掌握很多理论知识并没有用。就像一个人十八般武艺都背过,但是却打不出拳来,因为从来没有实际练过这些拳法。美院一直在强调记忆优先,包括王澍老师一直在讲,要记忆优先,要结构优先,材料优先,要各种优先等等,这些理念可以供你参考,同时我觉得你现在想学建筑设计,就去跟着施工队在工地上了解实际项目,这是最好的学习建筑的方式。你现在看各种各样的大师理论,一点用都没有,你要想造应县木塔的古代木匠可能都没读过书,他为什么能造这样的房子,定是因为跟着很好的施工队不停的操练,然后知道了这些基本技能。我建议你可以从一个熟知的项目开始,申请驻场的机会,这就是学建筑最好的方式,除了这个没有捷径。因为你再去读个4、5年本科,可能会发现并没有太大用处,它是一个理论前置的学习过程。但是在工地上你要去了解材料,了解工艺,了解各种各样的工地状况,去看保温层是怎么做的,梁是怎么浇的,楼板怎么做的,非常直观。王澍老师很多手法就是来源于工地,比如毛竹围栏和瓦片墙的做法。关键是谁能够慧眼发现这个材料的建造美感,而不是正方形你用了我就不能用,所以我觉得工地真的是一个非常重要的课堂。比如在欧洲,实验室、建筑企业、建筑工地,包括建筑样板房,永远是教学里面非常重要的一块内容。因为时间原因我不展开来讲,谢谢!

陈夏未:

最后请我们院长做一个总结。

陈坚:

今天收获颇丰,不仅王灏老师发表了很多意见,我们其他在座的孟凡浩、王欣、潘高峰、张准老师,还有主持人,各有发挥。通过王灏老师非常真实且毫无保留的放松的状态,给我们很多启发。我从头到尾听下来,基本上读懂了王灏老师所有的作品,包括王欣老师、孟凡浩老师精彩的讲解。刚才王欣老师说的阴宅阳宅,使我不禁想起一次我们参加的一位艺术家的追思会。大家都在追思艺术家,后来发现都在讲自己了,我觉得确实很有意思。艺术家和建筑师之间最后表达的方式很接近,艺术家不自恋便做不出好的艺术,建筑师不自恋也做不出好的建筑。建筑师一定是对自我完全的认可,同时有着非常强的自信。建筑师比艺术家更难,艺术家只要面对自己,建筑师却要对待整个社会环境,所以,建筑师付出的能量与精力是无限的。要成就一件好的作品,确实需要具备像王澍老师这样的一种霸气。

王灏老师的作品内核里面具有霸气,我感觉他是一个活在当代的现代主义建筑师,甚至可以说是古典主义建筑师。他设计的一些墙体的尺度和虚实处理都非常到位。有了这些经典的、古典的比例打底,你再发挥一下,往外突破一下,空间形态再张扬一些,都没关系,都收得回来。我觉得王灏老师的作品非常耐看,很多作品细节呈现的气场很大,我觉得充满力量感。所以这里我看到作为一个建筑师他本身想表达的东西,就像王灏老师说的,王澍老师山南刚做出来的时候大家都不理解,现在看来随着时间的流逝、气候的变化,建筑和周边环境,特别是和树、山显得更加融合了。建筑原来的力量通过10年时间得到了很好的调和,所以我觉得有时候对建筑的理解确实是要“凶”一些。

我们对自然环境和园林的理解观点是一致的,中国的国土就是一座大园林,我们从西北往东南去,就是随着气侯变化不断演变的一个大园林体系。所以你学古典园林,不管是学苏州园林还是学皇家园林,如果不从自然中走出来,就充满局限性。

这次演讲给我的感受非常深刻,非常真实、真诚,还带着真情。演讲确实很精彩,我们大家一起为王灏老师和他的团队鼓掌,表示热烈欢迎和感谢。

备注:

1.埭头村:位于浙江省温州市楠溪江流域的大若岩镇,是当地著名的古村落,其中松风水月宅、墨沼塘、龙岗是它最富盛名的村落建筑与景观。

2.青山寨:位于广西柳州融水县元宝山,是一个典型的苗寨。村寨建筑多建造在自然的裸岩上。

3.仙华山登高村:位于浙江省金华市浦江县,它在仙华山景区东面,整个村子依山而布,是当地有名的古村。

4.天童寺:位于浙江省宁波市太白山山麓,是宋代著名的五山十刹之一。寺院至今深藏山林,古朴如旧。王安石有诗中所云的“二十里松行欲尽,青山捧出梵王宫。”是天童寺留给每一个香客最为深刻的印象。

6.春晓:位于浙江省宁波市北仑区,是建筑师王灏的故乡。佚人营造的造村实践自春晓而始。

7.潘村:位于安徽省黄山市黟县,与著名的古村关麓村仅500m之遥。

8.牌坊门村:位于浙江省遂昌县湖山乡,是一个典型的造的美式乡村。

9.村落式殡仪馆:位于浙江省遂昌县

10.小越馆:位于浙江省绍兴市上虞区小越镇,北侧紧临浙东运河。

11.黟县西坑村:位于安徽省黄山市黟县西坑村,是一个山脚下的村庄,村中建筑大多以夯土建造。

12.慈城:位于浙江省宁波市江北区,原是慈溪老县城,是浙东著名的留存较为完好的古城。