4月17日下午,"永远的'桃花源'——一场跨越千年的山水追寻"学术讲座在我院设计艺术大讲堂成功举办。讲座由中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司、浙江省国土空间规划学会旅游空间规划与开发专委会联合主办,特邀浙江省国土空间规划学会旅游空间规划与开发专委会主任委员、我院技术指导管理部风景园林主任委员、风景园林专业总建筑师、生态与园林研究院院长马少军担任主讲嘉宾。

▲主讲人:马少军

马院长以渊博的学识和独到的见解,从历史文脉、空间意匠、生态观念等维度,深入解读了中国传统山水文化中"桃花源"意象和当代价值。讲座内容翔实、案例生动,现场学术氛围浓厚,持续四小时的精彩分享令在场听众受益匪浅。

▲讲座现场

讲座开篇,马院长借太子湾、西溪探梅、林芝桃花、婺源山居这四组当代风景园林引入主题——在中国的文化传统中,人们改造自然,将心中的幸福打造成人间乐园的乌托邦冲动已跨越千年。中国的山水桃源图景具体表达形式从诗词曲赋到山水画体系,再到园林的营造......“桃源”意象自语言过渡至纸面,继而扩展到三维生活空间中,其文化传统整全、连贯、一致。所谓“园林是立体的画,凝固的诗”,意义就在于此。

讲者将中国传统山水画与造园传统相接续,援引数百例时空跨度阔大的文化材料,追寻其中的思想连贯性,以及中国文人渐趋成熟的生命哲学。他进一步指出,中国的山水观相对早熟,这源于对宇宙生命的直觉观照。先秦有《周易》的“观物取象”、《庄子》的“与物为春”等奠基;魏晋有顾恺之的“以形写神”、宗炳的“山水以形媚道”等觉醒;唐宋时期形成完整的山水画体系,且纸上传统与造园相耦合。中国文人在山水境界中调和儒道思想,将人间生活场景升华为诗境,在艺术与生活的交融中抵达审美救赎,此为“桃源”。

追溯“桃花源”的文学传统,最早的表达出自陶渊明《桃花源记》,诗文风格朴素自然,描述的是一个超脱于俗世的仙境。盛唐至中唐,李白、杜甫、王维、孟浩然等诗人多次化用这个意象。到宋代,“桃花源”图景被内化于文人雅士建立的思想脉络,成为了经典化与哲学化的文人山水,南宋朱熹又将桃花源解读为“仁政”的象征,赋予其儒家政治理想色彩。

在绘画和造园传统中,相应地有仙境山水呈现。讲者极其细致地梳理了佛家、道家、皇家这三类仙境山水的主要脉络。

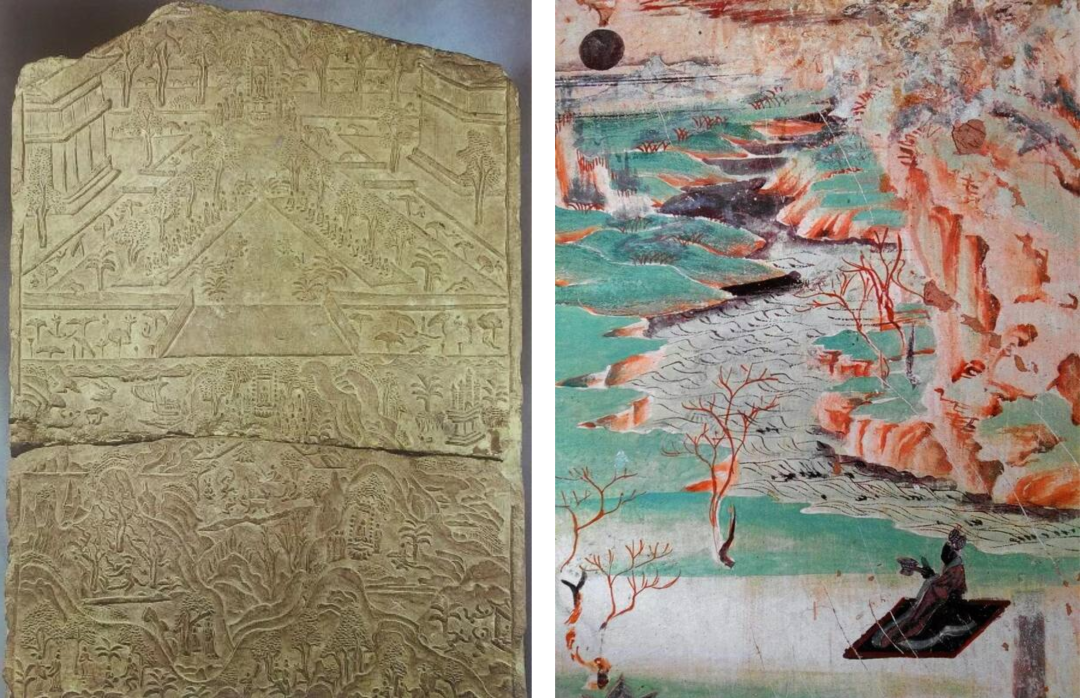

成都万佛寺遗址出土的南朝《法华经变图》分为上下两部分,上半部为佛国净土世界,以夸张的焦点透视展现出佛国空间的宏大,透视焦点是如来坐像。下半部分则描述观世音普门品各情节,娑婆世界中一片豪华、欢乐、清净、祥和之景,这是世人所向往的乐土,是彼岸净土的理想国。唐代敦煌莫高窟第172窟日想观的画面以佛经为题材,传达出山水之美。唐代第217窟《法华经变图》、五代第61窟《五台山图》等壁画作品中,同样出现了可居、可游的山水局部。

▲图左为(南朝)《法华经变图》,成都万佛寺遗址出土

图右为敦煌(唐)172窟 日想观

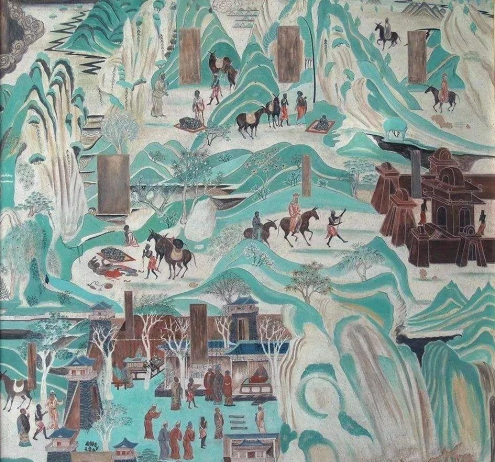

▲(唐)《法华经变图》(局部),敦煌莫高窟第217窟

讲者认为,山水画在中国跨越千年,最重要的文化基因在于经变图中。同时,这样的描绘也为我们保留了宗教、礼仪、风俗、建筑、服饰、音乐、绘画等历史文化信息,体现了人们有关理想世界与生存状态的最美好的想象。实际上,仙山楼阁、神岳琼林、彼岸乐土这些宇宙图景,包括亚伯拉罕宗教的伊甸园、天堂,同样是一种理想化的自然,包含着人类对完美、失去与救赎的永恒隐喻。

▲(宋)《金明夺标图》

皇家建构仙境乌托邦的典范,如汴京皇家园林金明池,宋真宗借助太一信仰强化君权神授、天命所归的观念。金明池也就成为了微观的“太一紫府”,充当仪式空间和修道的物质载体。关于清代皇家园林清漪园,乾隆将瓮山更名为“万寿山”,昆明湖象征“寿海”,佛香阁作为制高点,成为“万寿无疆”的视觉焦点,体现帝王对永恒统治的追求。佛香阁建筑群以佛教为核心,整体园林布局融合儒家“仁寿”思想(仁寿殿)、道教“仙境”意象(昆明湖三岛),反映了清代“三教并用”的治国理念。

自宋以后,对乐土的理解开始产生变化。以儒家思想为主导的文人,以竹下清谈、携琴访友、东篱归隐、桃源梦归、泛舟赤壁为理想的生存所在。他们在艺术中寻求可以触及的永恒,在自然中寻求精神安顿,形成了一种直面生死、珍视当下的生命哲学。仙境桃源来到人间。

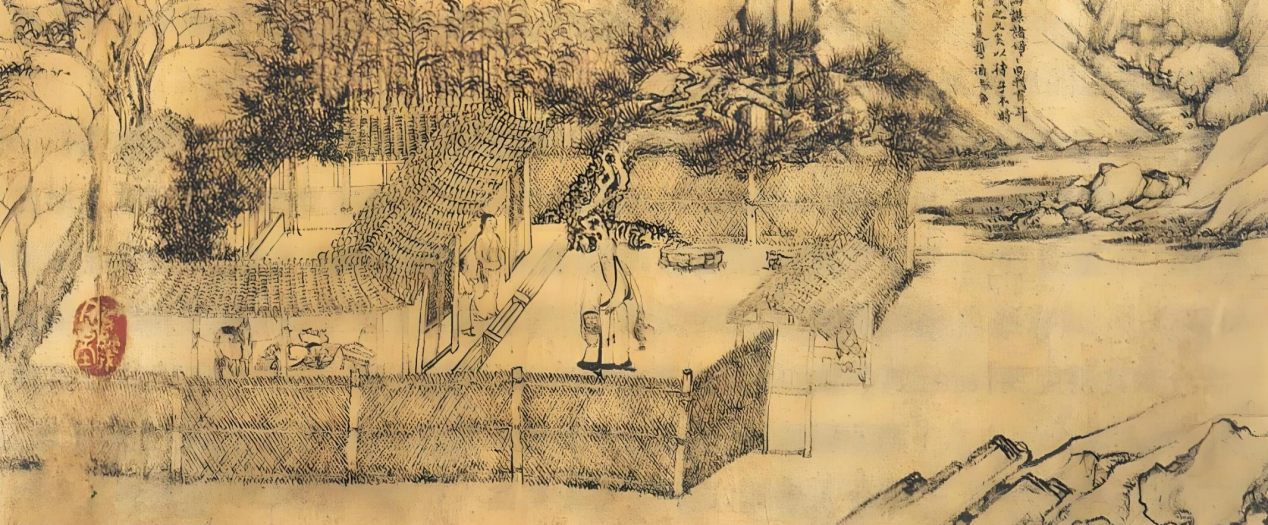

▲(北宋)乔仲常《后赤壁赋图》(局部)

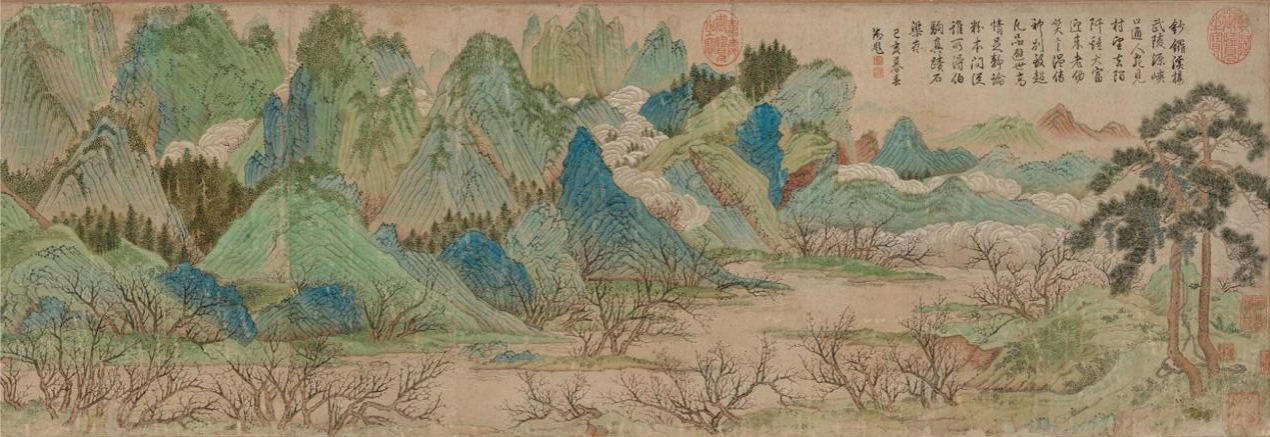

▲(清)王炳《仿赵伯驹桃源图》(局部)

讲者提出,此种理想的文化人格以苏轼为代表。他将儒家“知其不可而为之”的进取与道家“虚而待物”的超然熔铸为动态平衡,以面对仕或隐的两难;也将禅宗“即心即佛”简化为“此心安处是吾乡”,用人间烟火来慰籍心灵;他以“问汝平生功业,黄州惠州儋州”自嘲,把仕途上的失败重写为文化的胜利;以“待他自熟莫催他,火候足时他自美”的俚语书写,消解了雅俗的界限......他的美学理想、审美趣味以及将困境升华为诗境的能力,正是中国文化最具生命力的精神密码。

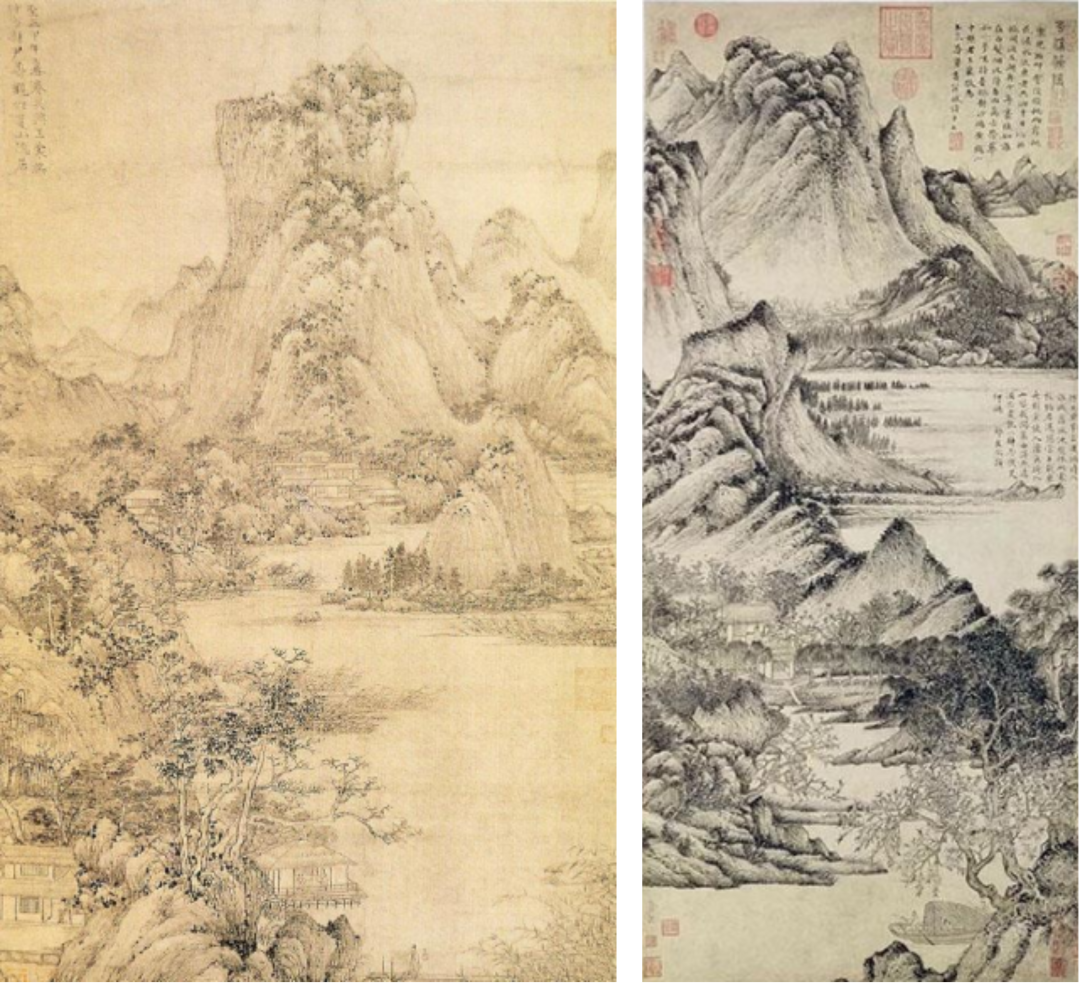

承接这一脉络,涌现出黄公望的《云山渔隐》、王蒙的《夏山隐居图》及《花溪渔隐》、文徵明《的携琴访友图》、恽寿平的《临玉山草堂图轴》等山水杰作。

▲左图为(元)王蒙《夏山隐居图》

右图为(元)王蒙《花溪渔隐》

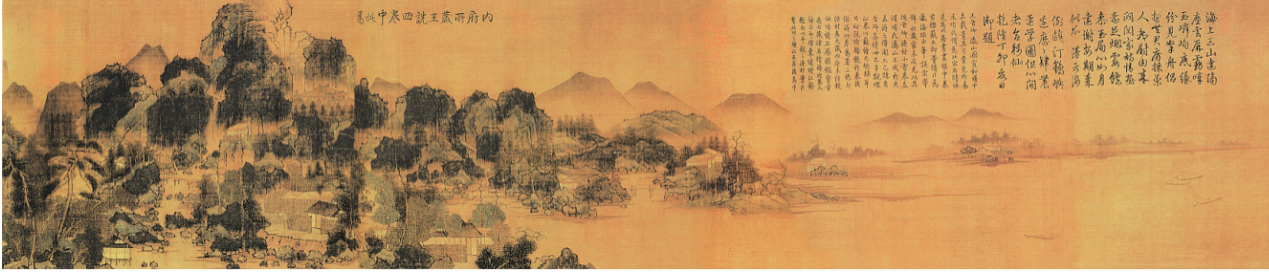

▲(北宋) 王诜 瀛山图卷,

呼应苏轼“不如归去,作个闲人”的词意

在分别梳理仙境山水与文士山水的传统后,讲者总结提出,宋代及其后的隐逸文化和桃源想象归根结底是对于魏晋玄学思潮的反思与超越。公元3至4世纪,魏晋士族清谈老庄、崇尚虚无,在放浪形骸的生活方式中获得暂时解脱。永嘉南渡后,佛教和禅学的传播,云蒸霞蔚的江南山水激发了文人的审美意识。

或许,王羲之《兰亭集序》已有对于死与生、时间与存在的终极叩问——“修短随化,终期于尽”认知了生命的有限性,流露出对生命本质的悲悯,打破了儒家“立德立功立言”的永恒追求;“昔人兴感之由,若合一契”直指生死、聚散的本质相通;“后之视今,亦犹今之视昔,悲夫”慨叹现实短暂,当下欢愉终将成为后人的追忆......《兰亭集序》以极致的美学与哲思,引领“后之览者,亦将有感于斯文”——寻找属于自己的生命顿悟。

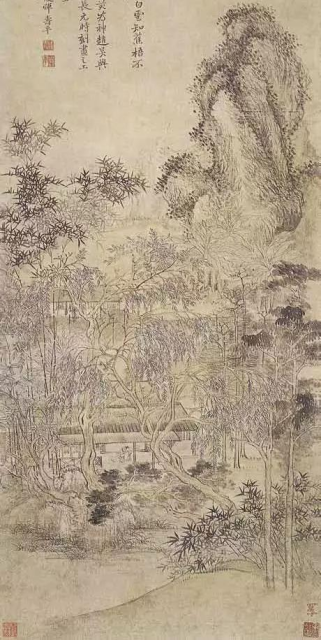

▲(清)恽寿平《临玉山草堂图轴》,

纸本水墨,横40.7厘米、纵99.7厘米

在讲座最后部分,马院长继续依托诗文、山水画与园林的实例,聚焦于“祓禊”、“格物致知”、“沧浪”等文人传统中极为核心的观念与礼乐实践,深入探讨中国文人的生命哲学对园林建造产生的具体影响,以及这些观念与营造方式曾发生的流变。

根据《周礼·春官》、《韩诗外传》、《后汉书·礼仪志》等典籍,在植物萌发、河水解冻的时节“祓禊”,隐喻生命循环,暗含死而复生的象征意义。《论语》的曾点气象:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎七沂,风乎舞雩,咏而归”,描述儒家理想中的社会和谐图景。此种仪礼实践在皇家造园体系中始终有所传承,如曲江池,既为皇家御苑又为公共园林,其中的“曲江流饮”被誉为长安八景之一,传递着与民共赏的治国理想。

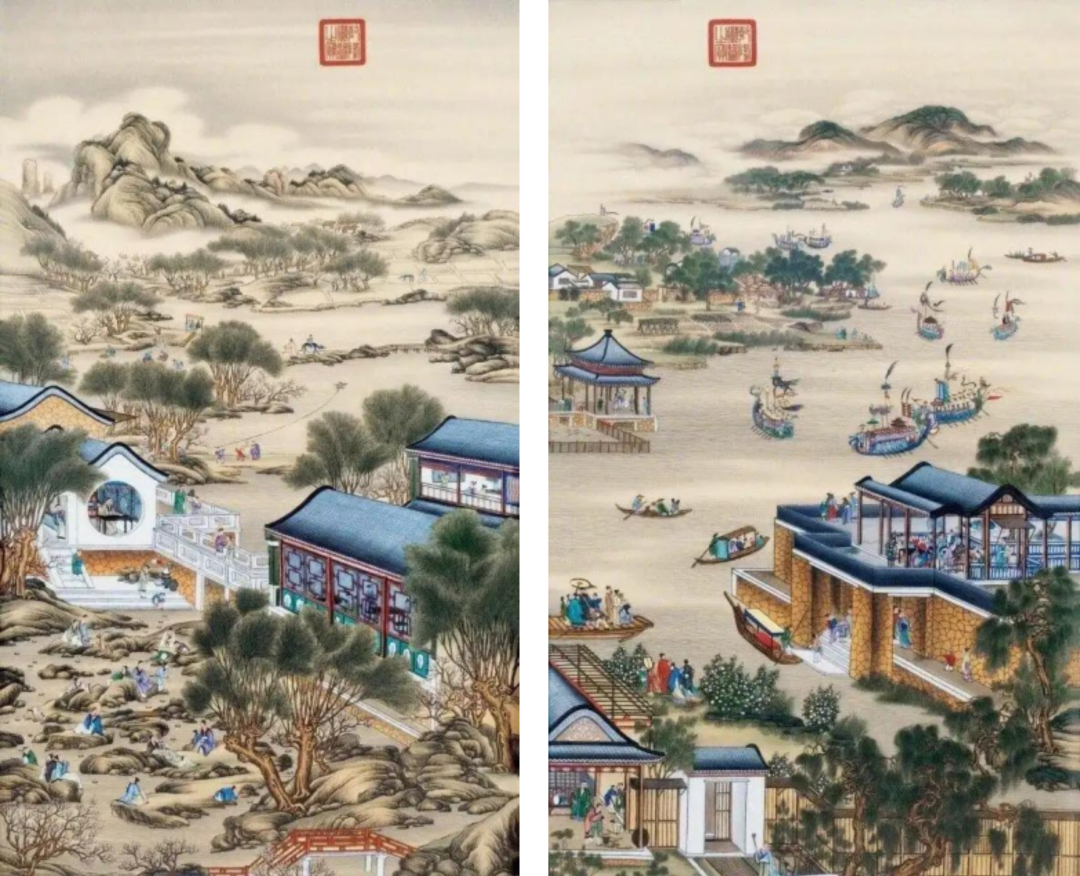

▲(清)郎世宁《雍正十二月令圆明园行乐图》(部分),

绢本设色

对于文人雅士的山水脉络,“曲水流觞”则与雅集宴请、饮酒赋诗的交游活动紧密相关。黄庭坚谪居戎州(宜宾)时曾营建流杯池,池呈九曲形,长5.2米,宽0.55米,凿于天然峡谷中,仰望蓝天一线。山溪流经池后没入石缝,水流九折,池畔有8个小石凳可围坐流杯饮酒。两侧石壁有宋、元、明、清历代名人诗词、书法石刻遗迹98处。黄庭坚流杯池、欧阳修醉翁亭,此类文人营建的园林,折射出中国山水从仙境到人文的演变。

▲黄庭坚谪居戎州(宜宾)时所建流杯池

▲图左为(日本)松尾大社曲水庭

图右为(日本)毛越寺庭园曲水宴

讲者为我们深刻揭示出,中国文人何以在儒道思想张力中创造出“桃源”这一审美乌托邦。它既非纯粹的避世幻想,亦非简单的仕隐之喻指,而是通过诗、画、园林等诸多纬度的艺术实践,将宇宙观、自然观、生命观熔铸为连贯的文化传统。这种传统以向内寻求身心安顿的人生哲学及美学为内核,在宗教仙境与人间山水的对话中,在皇家威仪与文人雅趣的冲撞下,持续书写着东方中国对理想生存境界的永恒追寻。

英国哲学家罗杰·斯克鲁顿(1944-2020)认为,“自然之美是不存在的,只有通过艺术的思考才能使自然在我们的眼里变得美丽。”马院长借此与听者共勉。

▲杭州太子湾公园

供稿 |李 图(部分图片来源于网络)

编辑 |屠馨卉

摄影 |屠馨卉

审阅 |吴 颖、马少军