“听他们讲那西湖的事情——西湖1949-1999”大型专题展览在西湖博物馆开幕,自11月21日起至12月20日正式向广大市民和游客免费开放参观。展览以“人民的西湖”理念和实践为核心,聚焦西湖的保护与管理,为“自然与文化遗产的治理现代化”这一中国式现代化的一大命题,探索总结“中国智慧”,是庆祝中华人民共和国成立75周年的系列展览之一。

此次展览由杭州市园林文物局、西湖风景名胜区管委会指导,中国风景园林学会风景名胜专业委员会、杭州西湖博物馆总馆联合主办,浙江省自然保护地联合会、浙江省风景名胜区协会、浙江省风景园林学会协办,中国美术学院风景建筑设计研究总院等多家单位承办。

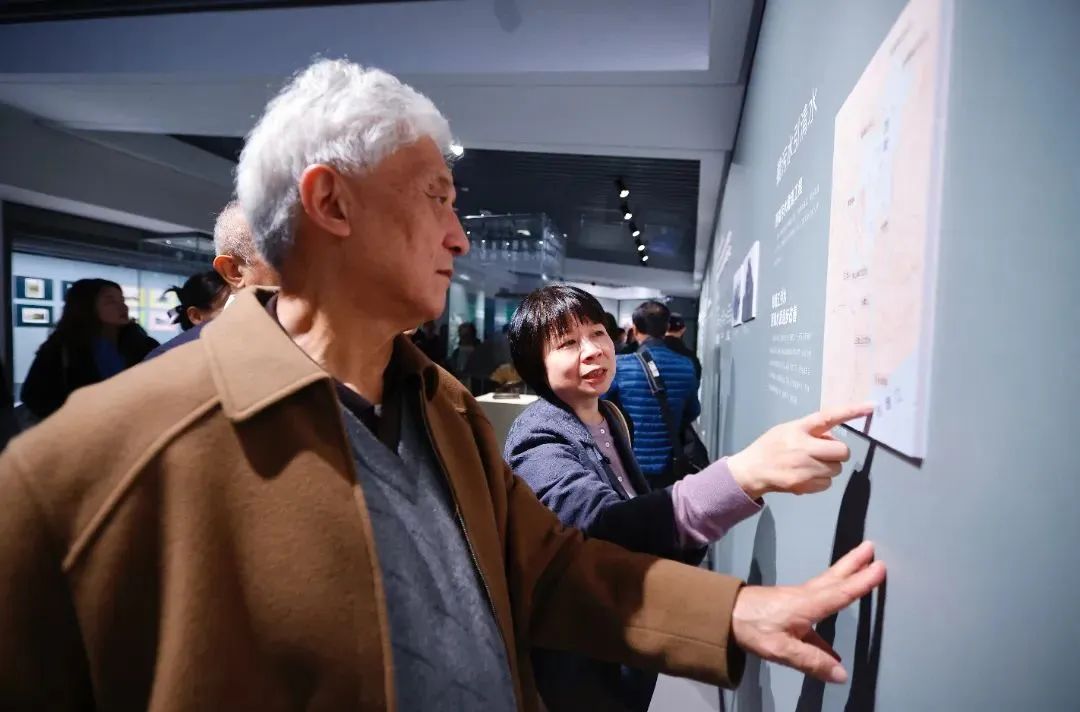

11月21日上午,胡理琛、施奠东、陈文锦、林福昌、张延惠、刘延捷等六位展览讲述人来到展览现场。中国风景园林学会副理事长贾建中,中国风景园林学会副理事长、《中国园林》杂志社社长金荷仙,浙江省风景园林学会理事长施德法,杭州市园林文物局党组书记、局长高小辉,副局长唐宇力,杭州西湖风景名胜区管委会党工委委员、副主任陈林,市园文局原副局长朱坚平、吕雄伟,我院人文景观研究院院长郑捷以及浙江省、杭州市风景园林界相关专家学者共六十余名嘉宾共同参观了展览。

● 人文景观研究院院长郑捷与展览讲述人胡理琛合影

作为本次展览的承办方之一,我院院长梁宇在观展后接受媒体采访。他表示,几位老先生在几十年的工作岗位上,专注的就是一件事情,就是把西湖把杭州建设得更美好。他们把这件事做到了极致,所以非常感动也非常钦佩。中国美院其实就诞生在西湖边。从孤山一直到了南山路,现在又有象山校区。作为在西湖边成长的院校,自然是对西湖有非常深厚的感情。也希望现在年轻人多多了解城市的历史,西湖的历史。

● 院长梁宇接受媒体采访

11月27日,我院组织设计师前往西湖博物馆参观学习。

● 合影留念

展览的一大亮点,在于首次邀老一辈的风景园林人集体现身讲述,以面对面讲故事的形式,将他们的传奇经历、所思所感,借助视频、声音、图文和实物,于一个展览中予以呈现,使身处2024年的我们体会到独特的历史韵味与浓浓人情味。

从新中国成立后,西湖第一代管理与建设者余森文,到随后的施奠东、陈文锦、胡理琛、林福昌、刘延捷、张延惠这七位资深风景园林人,他们分别从开创奠基、生态修复、文化建设、城湖格局保护、景区规划设计、太子湾造园、西湖管理这七个方面,呈现了20世纪西湖一系列重大蜕变以及背后鲜为人知的历程,为我们揭开西湖转变的秘密。

我们要建设一个怎样的西湖?面对当时百废待兴的城市和破败不堪的西湖,管理和建设者就亟待回答这个难题。西湖没有走传统的古典园林的老路,也没有照搬复制西方的公园模式,而是融汇古今中外,走出了属于西湖的一条大道。

展览生动形象地展示了“西湖实践”的五大亮点:这里开创了“社会主义大园林”思想与实践,“要借这样开放式的园林,为大多数人服务”,最终成为开放、共享的世界遗产地;开启了新中国城市中最早的大规模生态修复实践,新中国成立后十年中就植树2000多万株;成为中国优秀传统文化精华的审美胜地,东方审美体系中最具经典性的文化景观;孕育和推动了中国独特的管理体制“风景名胜区”的设立,结束了自然与文化遗产无统一管理的历史;这里还走出了城景共生、人景和谐的美丽中国风景园林之路,促使保护西湖山水格局和景观风貌形成了科学制度和全民共识。

“西湖的变化和成长,贯穿着民族审美、开放共享、文化与自然融合、城市与景区共生的精神,是政府力量、专业人员、普通百姓共同建设维护的结果。”中国风景园林学会理事长、住房和城乡建设部原总工程师李如生在展览序言中表示,西湖的成长正是落实以人民为中心的发展思想的杭州实践,也是践行“百姓园林 共享风景”的生动经验。今天回顾这段历史,也是要传承这种精神,共同呵护人类共有的世界遗产,共同营造百姓共享的风景园林,共同助力人与自然和谐共生的中国式现代化建设,谱写美丽中国的风景园林篇章。

“回顾一年多来准备这次展览的过程,策划和执行团队一直处于一种深深地感动之中,为杭州的老一辈风景园林人所感动,甚至为之潸然泪下。”展览策划机构“杭州风景人工作室”的创始人陈大卫表示:把这份直指人心的感动以及这段少为人知的历史,挖掘、表达、呈现出来,让更多的人知道西湖背后的故事,是穷尽心力举办这次展览的原因和动力所在。在中华人民共和国成立75周年之际,也希望能够以此次展览,向一代代的西湖保护与建设者致敬,向杭州这座光荣的城市致敬,向伟大的祖国致敬。

END

来源 |杭州市园林文物局、橙柿互动

编辑 |屠馨卉

审阅 |吴 颖